Guten Tag,

«Wenn wir so weitermachen, hat die Schweiz in zehn bis zwanzig Jahren ein grösseres soziales Problem»

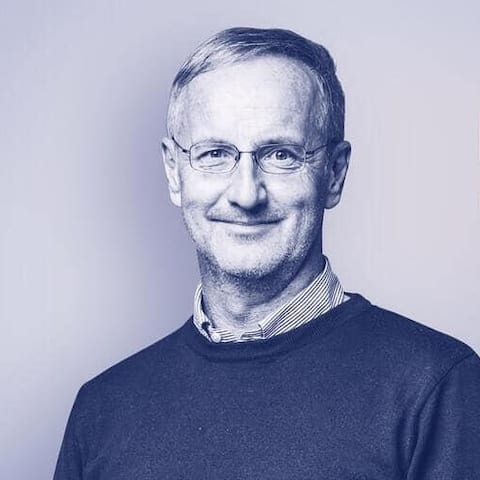

Das Versprechen der Raumplaner wurde nicht eingehalten, sagt Immobilienwirtschaftsprofessor Christian Hilber.

«Dort, wo das Angebot flexibel ist, bleibt Wohnraum tendenziell erschwinglich», sagt Experte Christian Hilber.

Universität ZürichWarum ist Wohnraum heute so knapp und teuer?

Das Stimmvolk wollte die Zersiedelung nicht länger tolerieren. Schicksalhaft ist die Abstimmung von 2013 zur Revision des Raumplanungsgesetzes. Damals bestimmte der Souverän, dass unbebaute Bauzonen reduziert werden und die Entwicklung in Agglomerationen erfolgen sollen. Ich halte diese Revision für den Ursprung der aktuellen Krise des erschwinglichen Wohnraums.

Warum ist das problematisch?

Auf dem Papier klingt dieses Konzept verlockend. Doch diese Gleichung geht in der Praxis auf längere Frist nicht auf. Die räumliche Verdichtung ist viel aufwendiger, als die meisten denken. Verdichtetes Bauen ist teuer, es dauert viel länger als das Bauen am Stadtrand und weckt Widerstand. Deshalb fehlt es heute zunehmend an Wohnraum. Was am Stadtrand an Wohnbau gebremst wurde, wird im Inneren nicht im gleichen Mass ersetzt. Die Raumplanung hielt ihr Versprechen von 2013 also nicht ein, dass mit Verdichten genügend Ersatzwohnraum geschaffen werde.

«Ein kleineres und teureres Angebot an baureifem Land treibt die Preise nach oben.»

Andreas Valda

Werbung