Guten Tag,

Von den Regulatoren gegängelt, von der Politik verlassen

2005 kämpfte die Politik für die Banken, heute kämpft sie gegen sie. Damals war die UBS die Nummer 1 der Welt. Heute liegt sie auf Platz 25.

Paradeplatz Zürich: Zwei Grossbankenrettungen und Boni-Exzesse befeuerten den Abstieg des Finanzplatzes – die Politik wendete sich ab.

KeystoneWerbung

Die Tageszeit war speziell. Um 15 Uhr, zweieinhalb Stunden vor Börsenschluss, eröffnete die Bundespräsidentin an diesem 6. Juni ihre lang erwartete Pressekonferenz, bei der es de facto nur um eine Firma ging: die UBS. Ihr Geleitschutz war hochkarätig. Links von Karin Keller-Sutter sass Finma-Präsidentin Marlene Amstad, rechts Nationalbank-Lenker Martin Schlegel: die geballte Troika der Schweizer Regulierung – und sie verkündete mitten im Handelstag börsenrelevante Informationen. Einem CEO wäre dafür ein Aufsichtsverfahren aufgebrummt worden.

Der Troika-Trade lohnte sich für die Börsenhändler rund um die Welt: Zwar kam die harte Linie der Regulatoren mit einem Kapitalaufschlag für die Grossbank von bis zu 26 Milliarden Dollar wenig überraschend. Doch die Übergangsphase war mit bis zu zehn Jahren erstaunlich lang, und das gab der Aktie zunächst Auftrieb: Das UBS-Papier zog um sechs Prozent an. Die UBS hatte im Vorfeld gebeten, die Verkündung der Eckdaten auf ausserhalb der Börsenzeiten zu legen. Doch auch da blieb die Troika hart – die Lage zwischen den Lagern war zu verkantet.

Es war der Schlusspunkt einer Fehde zwischen der Grossbank und den Regulatoren, die sich über Monate hochgeschaukelt hatte. Doch hinter der Absage steckt mehr als das unschweizerische Verbeissen zweier Konfliktparteien, und vielleicht liegt hier sogar die ganze Dimension des Konflikts: Wenn die geballte Staatsmacht in einer Pressekonferenz für eine Firma eine Anordnung zu einer Kapitalerhöhung um ein heftiges Drittel bei geöffneter Börse verkündet, dann lautet die Botschaft an die Finanzmärkte dieser Welt: Eure Logik interessiert uns nicht.

Donald Trump befeuert auch die globale Deregulierung.

Natürlich kann die kapitalstarke UBS auch die zusätzlichen Anforderungen schultern, und der Wegzug aus der Schweiz ist kaum eine realistische Option, das wissen beide Seiten. Doch die staatliche Botschaft lautet: Die Regeln, die für die globalen Konkurrenten gelten und vom Basler Ausschuss für Bankenstabilität festgelegt werden, sind für uns nicht entscheidend. Die Aufseher in den USA, England und der Eurozone sind derzeit vor allem damit beschäftigt, die neuen Basler Regeln – Basel III genannt – abzuschwächen, um ihren Banken Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Donald Trump befeuert auch die globale Deregulierung.

Harte Linie

Die Schweiz hat dagegen als ewiger Musterschüler das volle Basel-III-Paket umgesetzt, und jetzt gibt die Regierung sogar selbst offen zu, dass sie die Wettbewerbsfähigkeit der UBS schwächt – nachzulesen im Gutachten der Beratungsfirma Alvarez & Marsal, das die Troika zur Pressekonferenz veröffentlichte: Die UBS würde eine zwischen 23 und 36 Prozent höhere Eigenkapital-Ratio haben als der Durchschnitt der global systemrelevanten Grossbanken (G-SIB), was einen «signifikanten kompetitiven Nachteil global und im Heimmarkt» bedeuten würde, wie die Berater in ihrer 52-seitigen Analyse festhalten.

Werbung

Heute dümpelt der Kurs um 27 Franken, die UBS ist nicht einmal die Hälfte von Morgan Stanley wert.

Doch auch das brachte Keller-Sutter nicht von der harten Linie ab. Der Finanzplatz werde mit dieser Verschärfung «stabiler und resilienter», behauptet sie. Nach dieser Logik könnte sie Banken aber auch eine hundertprozentige Kapitalunterlegung aufbrummen – sie wären dann so sicher, dass sie gar kein Geschäft mehr machen können. Fakt ist: Mit ihrem risikoärmeren Geschäftsmodell und ihrer besseren Diversifizierung müsste die UBS mindestens eine Bewertung wie der US-Rivale Morgan Stanley erzielen, der an der Börse mit mehr als 200 Milliarden Dollar gehandelt wird.

Dieses Potenzial sahen auch die scharfen Rechner des schwedisch-schweizerischen Investmenthauses Cevian, als sie vor zwei Jahren gross einstiegen und eine Kurs-Zielmarke von 50 Franken setzten. Heute dümpelt der Kurs um 27 Franken, die UBS ist nicht einmal die Hälfte von Morgan Stanley wert. Noch ist die Schweiz Weltmarktführer im Wealth Management, und die UBS ist die Speerspitze. Doch die Politik verbaut ihr, im Konzert mit den Grossen ganz vorn mitzuspielen – und gefährdet damit auch die Führungsposition des Finanzplatzes in der globalen grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung.

Werbung

Es ist der Endpunkt einer Entfremdung. Keine Frage, für den dramatischen Reputationsverlust der Schweizer Schlüsselbranche sind vor allem die Banklenker selbst verantwortlich – zwei existenzielle Grossbankenkrisen in fünfzehn Jahren und Boni-Exzesse liessen das Ansehen auf nahe null schmelzen. Mit jedem neuen Skandal schwand der Rückhalt in der Bevölkerung – bis zur heutigen Freund-Feind-Konstellation zwischen Behörden und Banken.

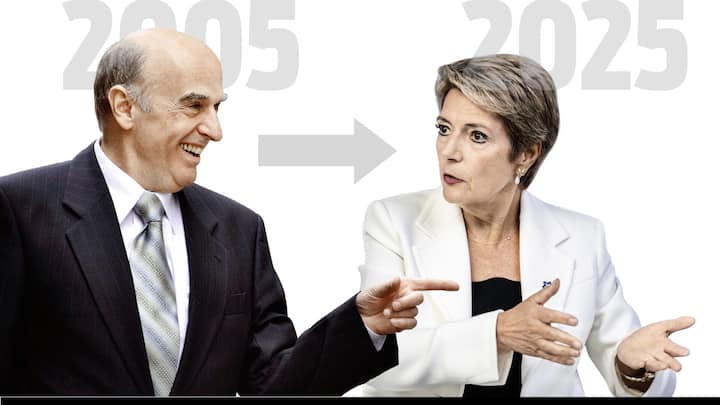

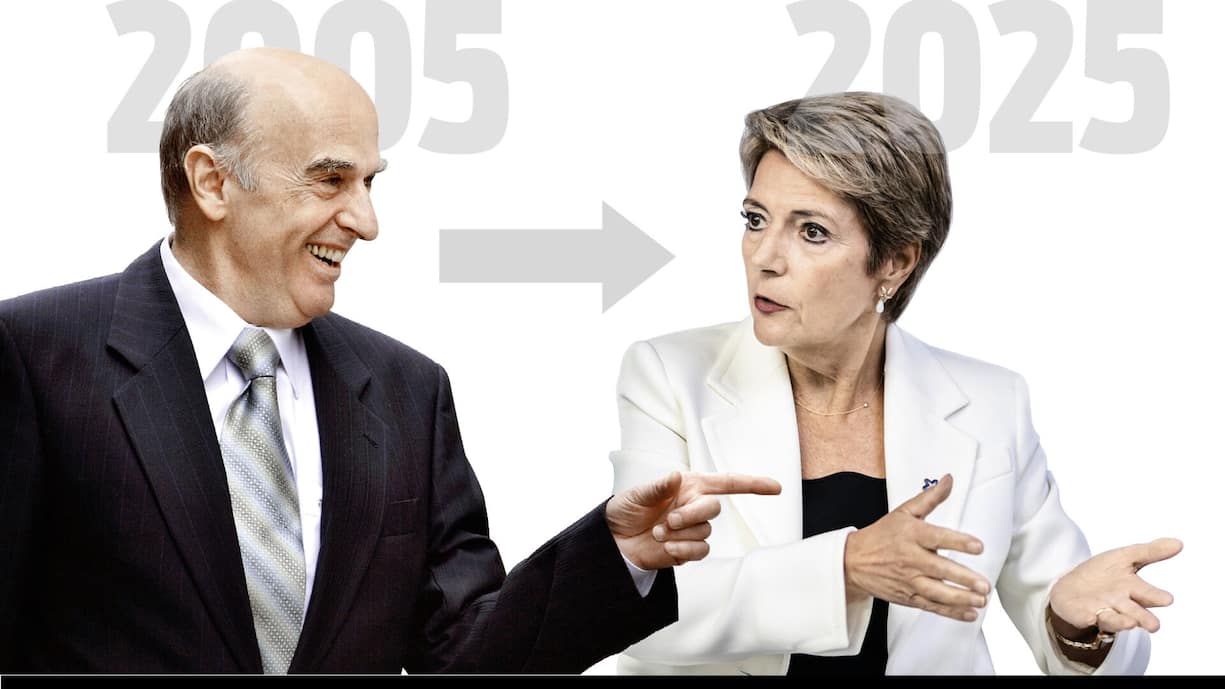

Finanzplatz 2005: Verteidiger vor zwei grossen Rettungsaktionen: FDP-Finanzminister Hans-Rudolf Merz zeigte sich stolz auf die Banken: «Wir haben zwei unter den Top Ten.»

Finanzplatz 2025: FDP-Finanzministerin Karin Keller-Sutter hält Distanz zu den Banken, deren Ruf durch Fabel-Saläre und Skandale stark gelitten hat. Die UBS liegt auf Platz 25.

Collage BILANZ

Finanzplatz 2005: Verteidiger vor zwei grossen Rettungsaktionen: FDP-Finanzminister Hans-Rudolf Merz zeigte sich stolz auf die Banken: «Wir haben zwei unter den Top Ten.»

Finanzplatz 2025: FDP-Finanzministerin Karin Keller-Sutter hält Distanz zu den Banken, deren Ruf durch Fabel-Saläre und Skandale stark gelitten hat. Die UBS liegt auf Platz 25.

Collage BILANZDas war 2005 noch anders. «Wir hatten zwar keinen engen Kontakt mit dem Finanzminister, aber es war immer ein unterstützendes, partnerschaftliches Verhältnis», erinnert sich Oswald Grübel, der Ende 2005 die CS zu einem Rekordergebnis und mehr als 60 Milliarden Franken Börsenwert geführt hatte. Der damalige Finanzminister Hans-Rudolf Merz, wie Karin Keller-Sutter zuvor FDP-Ständerat aus der Ostschweiz, nannte als offenes Ziel «den Ausbau des Finanzplatzes». Man müsse auch nicht «immer Musterknabe sein», verkündete er, als das Ausland schärfere Regelungen forderte. Für ihn galt: Erfolgreiche Weltkonzerne schaffen eine erfolgreiche Schweiz. «Es freut mich, dass die Swiss Re die Nummer eins wurde», sagte er etwa offen in einem Interview. Und dann, natürlich, sein legendärer Ausspruch: Am Bankgeheimnis würden sich die Amerikaner die Zähne ausbeissen. Kam dann anders. Aber die Haltung war klar: Verteidiger des Finanzplatzes – und nicht Gegner.

Werbung

Vor zwanzig Jahren war die UBS mit ihrer Bilanzsumme laut Bloomberg sogar die grösste Bank der Welt, die CS lag auf Rang 7. «Wir haben zwei Banken unter den Top Ten»«, zeigte sich Merz dann auch stolz. Heute schafft es die vermeintliche Monsterbank sogar nach dem Zusammenschluss nur auf Platz 25. Kombiniert wären UBS/CS 2005 bei der Marktkapitalisierung die Nummer 3 gewesen. Heute liegt die Fusionsbank auf Rang 13.

Externe Inhalte

An dieser Stelle findest du einen ergänzenden externen Inhalt. Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.

Und die Lohnpakete, an denen sich die Finanzministerin und mit ihr alle Bundeshaus-Parteien heute so stimmenträchtig reiben, waren vor zwanzig Jahren praktisch kein Thema. Der damalige UBS-Chef Peter Wuffli musste sein Salär noch nicht offenlegen, doch es lag deutlich über 20 Millionen Franken – sein damaliger Präsident Marcel Ospel wies im Folgejahr 26 Millionen aus. Da schloss sich auch Walter Kielholz an: Er bezog 2006 als CS-Präsident für ein nichtexekutives 60-Prozent-Pensum 16 Millionen Franken. Mit liberalem Gedankengut waren derartige Märchengagen damals offenbar bestens kompatibel: Kielholz und Wuffli waren die Drahtzieher des gerade gegründeten Clubs «Freunde der FDP», der heute noch Keller-Sutters Partei unterstützt. Die Salarierung von UBS-Chef Sergio Ermotti (14,9 Millionen) und Präsident Colm Kelleher (5,5 Millionen) ist zwar deutlich bescheidener – die Abscheu selbst in der einstigen Bankenpartei FDP aber umso grösser.

Werbung

Verlust an Bedeutung

Doch es waren nicht nur die Grossbanken, die hell strahlten. Basel hatte noch eine kraftstrotzende Privatbank Sarasin, in Zürich waren Bär und Vontobel starke Player mit wenig Skandalen, und die damals noch höchst verschwiegenen Genfer Privatbanken um den Leitstern Pictet galten als Inbegriff der Solidität. Auch die Auslandsbanken, von Deutscher Bank bis Goldman Sachs, waren deutlich gewichtiger als heute. 14 Prozent steuerte der Finanzplatz 2005 zum BIP bei – heute sind es nur noch 9 Prozent. Die Anzahl der Banken ist von 330 auf 220 geschrumpft.

2005 – Banken mit Staat: Sie führten die Grossbanken vor 20 Jahren zu Rekordergebnissen – mit staatlichem Wohlwollen: Oswald Grübel (l.) von der CS, Peter Wuffli von der UBS.

2025 – Bank gegen Staat: Sie haben trotz erfolgreicher CS-Übernahme keinen Goodwill bei den öffentlichen Behörden: UBS-Präsident Colm Kelleher (l.), CEO Sergio Ermotti.

2005 – Banken mit Staat: Sie führten die Grossbanken vor 20 Jahren zu Rekordergebnissen – mit staatlichem Wohlwollen: Oswald Grübel (l.) von der CS, Peter Wuffli von der UBS.

2025 – Bank gegen Staat: Sie haben trotz erfolgreicher CS-Übernahme keinen Goodwill bei den öffentlichen Behörden: UBS-Präsident Colm Kelleher (l.), CEO Sergio Ermotti.

«Seit zwanzig Jahren verliert der Finanzplatz an Bedeutung – und alle schauen zu», betont Grübel. Sarasin ist längst verkauft an die brasilianisch-libanesische Safra, der Basler Finanzplatz kaum noch existent. Bär und Vontobel werden von in England wohnhaften Präsidenten geführt und suchen nach Dynamik. Die Auslandsbanken sind massiv geschrumpft.

Die Hauptursache des Niedergangs ist unbestritten: Der Wegfall des Bankgeheimnisses nach der Finanzkrise 2008 – sie entzog dem Finanzplatz seine Einzigartigkeit. Allerdings, und das ist das Positive: Die Banken haben diese existenzielle Bedrohung vergleichsweise gut gemeistert. Ihre Vormachtstellung als Hort für grenzüberschreitende Vermögen haben sie gehalten. «Nur über meine Leiche» antwortete der ikonische Pictet-Vormann Ivan Pictet einst auf die Frage, ob er jemals bei seinen Kunden den Steuerstatus überprüfen werde. Heute verdient Pictet wie auch alle anderen Banken mit der oft sehr komplexen Steuerbescheinigung für internationale Kunden gutes Geld.

Werbung

Grosse Taktiererin

Gesunken sind die Margen: 2005 verdiente die UBS auf 2900 Milliarden Franken an verwalteten Vermögen noch 6,6 Milliarden, heute sind es auf 4100 Milliarden Dollar gerade noch 3,9 Milliarden Dollar Gewinn. Die Konkurrenz drückt in das sichere und wenig kapitalintensive Geschäft, vor allem die Amerikaner Morgan Stanley und J.P. Morgan rüsten auf. Gemäss dem jüngsten «Global Wealth Report» der Boston Consulting Group wird die Schweiz ihre Führungsposition im Wealth Management im Jahr 2029 an Hongkong verlieren. Auch Singapur und die Emirate wachsen demnach in den nächsten vier Jahren stärker als die Schweiz.

Da bräuchte es eine Regierung, die für ihre Banken kämpft. Doch davon ist wenig zu spüren. «Ich sehe den luxemburgischen Finanzminister häufiger als den schweizerischen», sagt ein CEO einer kleineren Zürcher Privatbank. Andere Länder betreiben aktive Standortförderung, die Schweiz gönnt sich vornehme Zurückhaltung. Das ist die Krux, wenn ein Kleinstaat mit einmaliger direkter Demokratie auf eine globale Branche mit Fabel-Salären und Skandalen trifft: Politiker punkten mit Distanz. «Das Vertrauen ist 2008 zerbrochen – kein Politiker hatte etwas zu gewinnen, wenn er Banker verteidigte», erinnert sich Ruedi Noser, damals Zürcher FDP-Nationalrat.

Werbung

Die Politik reagierte damals harsch: Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf preschte nach der UBS-Rettung mit scharfen Regeln voran. Allerdings glichen sich in den Folgejahren die im Basler Ausschuss festgelegten Regeln den strengeren Schweizer Vorgaben an. Widmer-Schlumpfs Nachfolger Ueli Maurer kultivierte ab 2015 die Nähe zu den Granden mit den grossen Salären. Der SVP-Magistrat drängte den von den Banken als zu scharf empfundenen Finma-Chef Mark Branson aus dem Amt und setzte trotz des offensichtlichen CS-Meltdowns viel zu lange auf das Prinzip Hoffnung.

Keller-Sutter, Anfang 2023 kurz vor dem CS-Aus ins Amt gekommen, wollte sich maximal distanzieren – von Maurer und den Grossbanken. Doch der Unterschied zur Aufarbeitung nach der UBS-Rettung 2008 war: Damals wurden die Regeln überall verschärft. Jetzt eskaliert nur die Schweiz, während die anderen Finanzplätze lockern. Der J.P.-Morgan-Analysten- Veteran Kian Abouhossein nennt die Auswirkungen des neuen Regimes «die schlimmsten, die es weltweit gibt». Dass die UBS jetzt etwa auch ihre Softwarelizenzen und ihre Steuergutschriften (Deferred Tax Assets) als einzige globale Bank nicht zum Eigenkapital zählen darf, ist ein Wettbewerbsnachteil in der Grössenordnung von zehn Milliarden Dollar. Für die Banken der Eurozone wurden diese Abschreibemöglichkeiten 2014 gestrichen, 2019 aber wieder eingeführt – unter dem damaligen Eurozonen-Bankenaufseher und heutigen Finma-Chef Stefan Walter. Auch müssen Eurozonen-Banken wie die spanische Santander oder die italienische Unicredit mit einem Auslandsanteil wie die UBS von gegen 80 Prozent ihre Auslandstöchter nicht mit 100 Prozent Eigenkapital unterlegen – nicht einmal das Reporting zu diesen Töchtern ist Pflicht.

Werbung

Natürlich hat sich die grosse Taktiererin Keller-Sutter eine Hintertür offengelassen: Weil sie den Entscheid für die Kapitalaufstockung ins Parlament gab, sichert sie sich das Beste aus beiden Welten. Sie hat sich als Banken-Gegnerin positioniert, gleichzeitig darf auch sie als sicher annehmen, dass das zusätzlich aufzubauende Eigenkapital nicht bei 100 Prozent der Auslandstöchter landen wird. Sie spiegelt damit den unentschiedenen Kurs ihrer Partei wider. Öffentlich kämpfen will niemand für die Banken. Doch ein Grummeln über den harten Kurs der Ministerin ist gerade am rechten Rand zu vernehmen, auch wenn sich kaum jemand offen mit der mächtigen Finanzministerin anlegen will.

Es war zumindest auffällig, wie scharf ihr Parteikollege Noser, bis vor zwei Jahren als Ständerat des Bankenkantons Zürich dem Finanzplatz besonders nahe, einen Tag vor der Verkündung des erwartbaren Entscheids via «NZZ» wenig verklausuliert gegen Keller-Sutter schoss: Dass die Regierung nach der vollzogenen Übernahme der CS die Spielregeln ändere, ohne während der Verhandlungen die UBS in Kenntnis gesetzt zu haben, stelle einen «klaren Vertrauensbruch» dar – «etwas, das sich der Bundesrat eigentlich nicht leisten dürfte». Gegenüber BILANZ betont Noser: «Die bestehenden Regeln hätten zehn Jahre weiterbestehen müssen.» Und fügt spitz und unbestritten hinzu: «Es gibt keinen erfolgreichen Finanzplatz, der nicht von der Finanzpolitik unterstützt wird.»

Werbung

Ex-FDP-Ständerat Ruedi Noser (l.) und SVP-Nationalrat Thomas Matter sehen die Wettbewerbsfähigkeit der UBS gefährdet.

Herbert Zimmermann, Siggi Bucher

Ex-FDP-Ständerat Ruedi Noser (l.) und SVP-Nationalrat Thomas Matter sehen die Wettbewerbsfähigkeit der UBS gefährdet.

Herbert Zimmermann, Siggi BucherModell in Gefahr

Da ist es interessant, dass ausgerechnet der SVP-Bankenmann Thomas Matter das Regulierungspaket als zu weitgehend geisselt. Matter war der einzige Bankenprofi in der 14-köpfigen PUK zum CS-Aus, die laut Keller-Sutter den Auslöser für die verschärfte Eigenkapitalunterlegung der Auslandstöchter geliefert hat. Es war Matter, der auf diesen Punkt fokussierte und auf die negativen Folgen der Kapitalerleichterungen durch die sogenannten «regulatorischen Filter» so stark hinwies wie kein anderes PUK-Mitglied. Da hat es umso mehr Gewicht, dass sich ausgerechnet Matter jetzt als Vertreter der grössten Parlamentsfraktion gegen die Extremvariante stellt. «Eine Kapitalunterlegung der Auslandstöchter von 100 Prozent geht zu weit. Dadurch wäre die Wettbewerbsfähigkeit der UBS gefährdet», betont er. «Wir werden einen besseren Weg vorschlagen, um die Wettbewerbsfähigkeit der UBS zu erhalten.» Eine einfache und sinnvolle Massnahme wäre etwa ein Vorschlag, mit dem die UBS gut leben könnte. «Die Investmentbanking-Aktiven auf 30 Prozent zu begrenzen, ist eine gute Alternative.»

Werbung

Es droht ein dreijähriger Parlamentskampf, der für die UBS-Aktionäre zehrende Unsicherheit bedeutet. Dabei geht es sogar um mehr als nur die Lähmung des Aushängeschilds des Finanzplatzes und die Marktführerschaft im globalen Wealth Management. Altmeister Grübel: «Der Finanzplatz sorgt über die grossen Geldflüsse aus dem Ausland für rekordtiefe Zinsen. Davon profitiert die ganze Wirtschaft. Dieses Modell ist in Gefahr.»

Dieser Artikel erschien in der BILANZ 07/2025.

Relevante Themen

Werbung