Guten Tag,

«Ich mag es, kurzfristig etwas Unruhe zu stiften»

Leichtfüssig über den Röstigraben: Mathieu Bertholet übernimmt die Leitung des Theaters Neumarkt.

Mélanie Chappuis

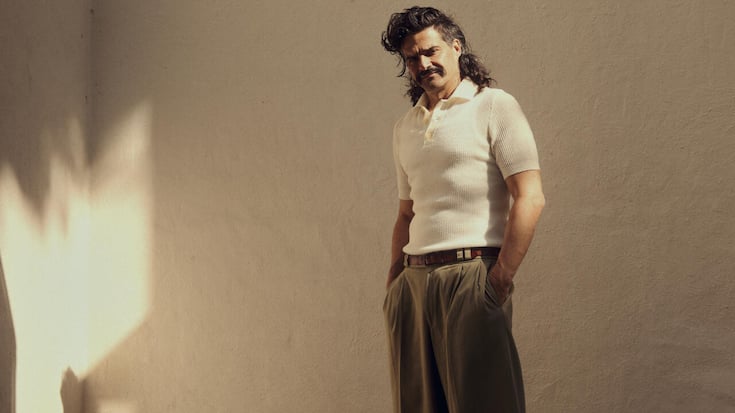

Mathieu Bertholet liebt Vintage und hat Stil. Er spielt ebenso souverän mit Schlichtheit wie mit Extravaganz.

Joël HunnMit seinem Haarschnitt im Stil der Achtzigerjahre und seiner Vintage-Kleidung ist Mathieu Bertholet ein Unikum. Am Tag unseres Treffens trägt er ein gemustertes Hemd in Violetttönen und einen Ohrring, ebenfalls violett. «Anna van Brée, die berühmte Stylistin, wirft mir vor, dass bei mir alles zu sehr aufeinander abgestimmt sei. Aber ich kann einfach nicht anders», erklärt er lachend. Er empfängt mich auf der Terrasse des Theaters Neumarkt bei einem Mineralwasser mit Kohlensäure und einem verdünnten Eistee. Für einen Negroni sei es noch zu früh. Er stellt mir seine Bekannten vor – aus der Deutschschweiz ebenso wie aus der Romandie –, diskutiert mit den Kellnern sowie den ehemaligen Intendantinnen und dem Pressesprecher am Tisch nebenan. Er sagt «Dankre» wie ein Zürcher: «Einfach ein r an das k anfügen, dann passt es!» Er ist glücklich darüber, sein Ensemble gefunden zu haben, sich mit dem Team vor Ort gut zu verstehen und eine Wohnung an guter Lage ergattert zu haben. Er sprüht vor Energie und der Begeisterung, die jedem Anfang innewohnt. Hier sitzt ein Mann, der sich anschickt, seiner Wahlheimat ein avantgardistisches Theater zu bieten, das verbindet.

Wie läuft Ihr Umzug nach Zürich?

Mathieu Bertholet: Ich habe in der Wohnungslotterie gewonnen, ich hatte wirklich Glück. Ich wohne im berühmten Kreis 5, nahe beim Limmatplatz. Vor dem Umzug bin ich bereits zwei bis drei Tage pro Woche hier gewesen. Aber wenn du dann in deinem neuen Quartier in der Migros einkaufst, ändert das alles. Im Moment ist es ziemlich cool. Die Menschen baden in der Limmat, mein Hund Nietzsche macht sich mit neuen Gerüchen vertraut, und ich selber bin froh, nicht mehr dauernd die Sprache wechseln zu müssen. Dieses Jahr Pendeln zwischen Genf und Zürich war fordernd. Ich brauchte die drei Stunden Zugfahrt jeweils, um wieder auf Französisch oder Schweizerdeutsch zu denken. Es ging ja nicht nur darum, in einem Restaurant Essen zu bestellen, sondern darum, Verantwortung zu übernehmen, im Team zu arbeiten, eine Saison vorzubereiten – das ist eine andere Denkebene.

Wie der Herr, so der Hund – Nietzsche wirft sich in Pose, ehe er die Düfte der neuen Umgebung erkundet.

Joël Hunn

Wie der Herr, so der Hund – Nietzsche wirft sich in Pose, ehe er die Düfte der neuen Umgebung erkundet.

Joël HunnWerbung