Guten Tag,

Zürich wird zum globalen Mekka der Robotik-Szene

Von der ETH aus entwickelt sich in der Limmatstadt eine Zukunftsindustrie mit gewaltigem Potenzial.

Choreografie: Raffaello D’Andrea, Gründer und Chef von Verity, inmitten seiner Drohnenschar.

Kostas Maros für BILANZWerbung

Immer lauter wird das Surren, plötzlich bewegt sich die Luft, dann heben sie ab: Immer vier Drohnen aufs Mal starten von ihren Rampen, nehmen ihre Position in der Luft ein. Schliesslich tanzen sie, einem einstudierten Ballett gleich, in Kreiselbewegungen in unterschiedlicher Höhe über dem mit Matratzen ausgelegten Boden, knappe drei Minuten lang, während die LED-Leuchten auf ihrem Rücken langsam alle Farben des Lichtspektrums durchlaufen. Raffaello D’Andrea, Gründer und Chef von Verity, steht mittendrin, muss sich gelegentlich ducken oder zur Seite ausweichen, damit keine der Drohnen mit ihm kollidiert. Für Justin Bieber und Céline Dion hat er schon Bühnenshows veranstaltet, zur 125-Jahr-Feier von ABB, auf Kreuzfahrtschiffen und selbst für Broadway-Produktionen. Mit 160 Drohnen gleichzeitig in der Luft steht Verity im «Guinness-Buch der Rekorde». 300'000 bis 400'000 Dollar kostet eine Inszenierung. «Aber das hier ist für uns nur ein Nebengeschäft», sagt D’Andrea: «Darum kümmern sich sieben Leute, alles läuft Mund zu Mund.»

Ihr Geld macht Verity hauptsächlich mit Systemen zur Inspektion von Lagerhäusern: Die Flugroboter schweben selbstständig durch die Depots von 6000 bis 100'000 Quadratmetern Grösse, scannen die Barcodes an jeder Palette und prüfen so, welche Ware an welchem Ort ist. Bei Abweichungen von der Datenbank des Kunden wird Alarm geschlagen. Typischerweise 20 bis 30 Minuten fliegt eine Drohne auf ihrer Inspektionstour, dann landet sie auf einer Ladestelle. Ist der Akku wieder voll, geht es weiter, 24 Stunden lang, 365 Tage im Jahr. «Für Ikea sammeln wir so 20-mal mehr Daten, als das vorher möglich war», sagt D’Andrea. Andere namhafte Kunden sind Samsung oder die Reedereien Maersk und DSV: «Wir sind derzeit in 500 Lagerhäusern, es gibt 200'000 weltweit», sagt D’Andrea: «Wir reden hier von einem 20-Milliarden-Markt.»

Foto: Kostas Maros für BILANZ

D’Andrea stammt aus der Nähe von Venedig, wanderte als Kind mit seinen Eltern nach Kanada aus, baute später die Roboterfirma Kiva auf, die er 2012 für 775 Millionen Dollar an Amazon verkaufte. Seither sortieren und transportieren die Kiva-Roboter die Bestellungen in den Lagerhäusern des Online-Giganten. Schon 2007 kam D’Andrea auf Drängen des späteren ETH-Präsidenten Lino Guzzella sowie weiterer Professoren nach Zürich, gibt seither Vorlesungen an der ETH: «Ich war beeindruckt von der Qualität der Forschung hier», erinnert er sich. 2014 gründete er mit zwei ETH-Kollegen Verity. Heute besitzt die Firma 160 Software-Patente, säuberlich aufgehängt an einer rot gestrichenen Wand in den Offices in Zürich-Oerlikon, einer ehemaligen ABB-Kantine aus den 60er Jahren mit so hohen Decken, dass die Drohnen genug Manövrierraum haben. Jedes Jahr verzweieinhalbfacht Verity ihren Umsatz, derzeit liegt er im zweistelligen Millionenbereich. 160 Mitarbeiter beschäftigt die Firma momentan, 20 davon haben einen Doktortitel. Die Hälfte hat D’Andrea an der ETH rekrutiert. «Es ist schwierig, einen Standort für Robotik zu finden, der wichtiger ist als Zürich», sagt D’Andrea.

Werbung

«Gut aufgestellt»

Zu verdanken ist das zu einem guten Teil Professor Roland Siegwart (65). Fast alle Wege führen zu ihm, wenn es in Zürich um das Thema geht. Seit 18 Jahren leitet er das Autonomous Systems Lab (ASL) am Institut für Robotik und Intelligente Systeme der ETH Zürich. Das Institut wurde 1989 gegründet, als Siegwart doktorierte: «Ich kam aus dem Maschinenbau, die Kombination mit Informatik gab ganz neue Opportunitäten», erinnert er sich. Heute ist die ETH ein Powerhouse auf diesem zukunftsträchtigen Gebiet, international renommiert: Allein 25 Professuren gibt es, die den Fokus ganz oder grossteils auf Robotik legen, fast 1000 Mitarbeiter forschen und lehren auf dem Gebiet. Pro Jahr machen 150 bis 200 Studenten den Mastertitel in allem, was selbstständig geht, rollt, fliegt oder schwimmt, dazu zahllose Doktortitel – nirgendwo auf der Welt werden mehr Experten auf dem Gebiet ausgebildet.

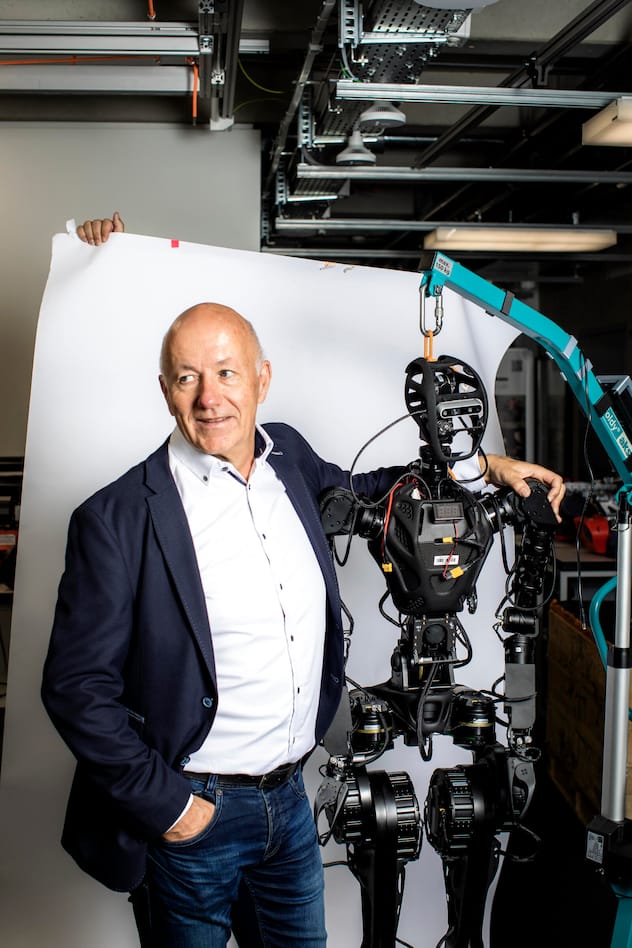

Der Pate: An Professor Roland Siegwart kommt man kaum vorbei, wenn es in Zürich um Robotik geht.

Kostas Maros für BILANZ

Der Pate: An Professor Roland Siegwart kommt man kaum vorbei, wenn es in Zürich um Robotik geht.

Kostas Maros für BILANZSeit Jahren räumen ETH-Forscher rund 30 Prozent aller weltweiten Konferenz-Preise ab, und die Hochschule publiziert in Europa am meisten. «Wir sind sehr gut aufgestellt», sagt Siegwart. Zahllose Robotik-Start-ups sind aus der ETH entstanden, fast ein Dutzend hat er mitgegründet, bei sechs von ihnen nimmt er noch heute eine aktive Rolle ein als Berater oder im Board.

Werbung

So wie bei Anybotics. Ihr vierbeiniger Roboter mit dem Namen Anymal – 50 Kilo schwer, einen Meter lang – hat als Vorbild die Berggeiss: Er kann seitwärts gehen und rückwärts, Treppen steigen und sich selber wieder aufstellen, wenn er hinfällt. Bei jedem Schritt stampft der Roboter kräftig auf, damit er auf unebenem Terrain nicht abrutscht. Gleichzeitig scannen 15 Kameras auf allen Seiten die Umgebung, unterstützt durch ein Lidar, das mithilfe von Licht bis auf 100 Meter Entfernung den Abstand zu Hindernissen misst. Mikrofone und Wärmebildkameras vervollständigen das Sensorium. «Schon 2009 hatten wir den ersten Prototyp eines Gelenkroboters, aber er ist gelaufen wie ein Tisch», erinnert sich Péter Fankhauser, CEO von Anybotics. Er hatte damals bei Siegwart doktoriert. Als die Forschungsgruppe Videos des Prototyps auf YouTube stellte, erregten sie die Aufmerksamkeit von Anlagenbetreibern, die auf der Suche nach einem Roboter waren, der dem Mensch mühsame oder gefährliche Kontrollgänge abnehmen kann. 2016 gründeten Fankhauser, Siegwart und fünf andere ETHler Anybotics, der Wyss Incubator half zweieinhalb Jahre lang finanziell und mit Infrastruktur.

Vierbeiniger Freund: Péter Fankhauser mit dem von seiner Firma Anybotics entwickelten Anymal. Sogar Treppen steigen kann der Roboter.

Kostas Maros für BILANZ

Vierbeiniger Freund: Péter Fankhauser mit dem von seiner Firma Anybotics entwickelten Anymal. Sogar Treppen steigen kann der Roboter.

Kostas Maros für BILANZWerbung

Heute sind bereits 150 Anymals rund um die Welt auf Patrouille durch Elektrizitätswerke, Chemiefabriken, Minen oder Ölplattformen. «Es gibt Zehntausende Anwendungsfälle», so Fankhauser und spricht von einem Marktpotenzial von 30 bis 35 Milliarden Franken. Als Nächstes sollen Baustellen erschlossen werden, und die Roboter sollen lernen, Schalter und Hebel zu manipulieren. 175 Mitarbeiter zählt die Firma derzeit, der Umsatz beträgt rund 20 Millionen Franken und wächst stark: Anybotics ist branchenübergreifend eines der erfolgreichsten Scale-ups der Schweiz. Das lohnt sich auch für die Alma Mater: Die ETH hält Aktien an der Firma. «Wenn es uns gut geht, geht es ihr auch gut», sagt Fankhauser.

Externe Inhalte

An dieser Stelle findest du einen ergänzenden externen Inhalt. Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.

Grosse Nähe

Die Schweiz war schon immer stark, wenn es um Mechanik und Präzision geht, Stichwort Uhrenindustrie, Stichwort Maxon-Motoren, Stichwort ABB. Und in Zürich haben Maschinenbau, Mikrotechnologie, Optik und Bildverarbeitung lange Traditionen. Die Eidgenossenschaft hat hier zwei Swiss National Centres of Competence in Research (NCCR) aufgebaut, für Robotik sowie für Digital Fabrication. Allein Ersteres hat während zwölf Jahren 31 Entwicklungslabore unterstützt (darunter die weltgrösste Robotikhalle auf dem Hönggerberg) und 16 Spin-offs geschaffen. Auch das Computer-Vision-Forschungsteam von Professor Marc Pollefeys (er leitet gleichzeitig das Mixed Reality & AI Lab von Microsoft) entwickelt Software und Sensoren für Roboter und Kameras. An den drei Zürcher Hochschulen ETH, Universität Zürich und Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) gibt es insgesamt 15 Bachelor- und 32 Masterstudiengänge im Bereich «Autonome Systeme». Und die EPFL in Lausanne, mit der man in freundlichem Wettbewerb steht, ist auch nur zweieinhalb Zugstunden entfernt. Kommt hinzu, dass sich mit Ausnahme von Amazon alle grossen Tech-Firmen in Zürich niedergelassen haben: Nvidia, Meta, Apple, Microsoft oder Google unterhalten hier Forschungsgruppen mit zusammen Tausenden von Experten. «Das macht den Standort Zürich sehr attraktiv, gleichzeitig sind sie keine Konkurrenz», sagt Anybotics-Chef Fankhauser. Und es besteht seit Langem eine grosse Nähe zwischen Universitäten, Start-ups, KMUs und Grossfirmen.

Werbung

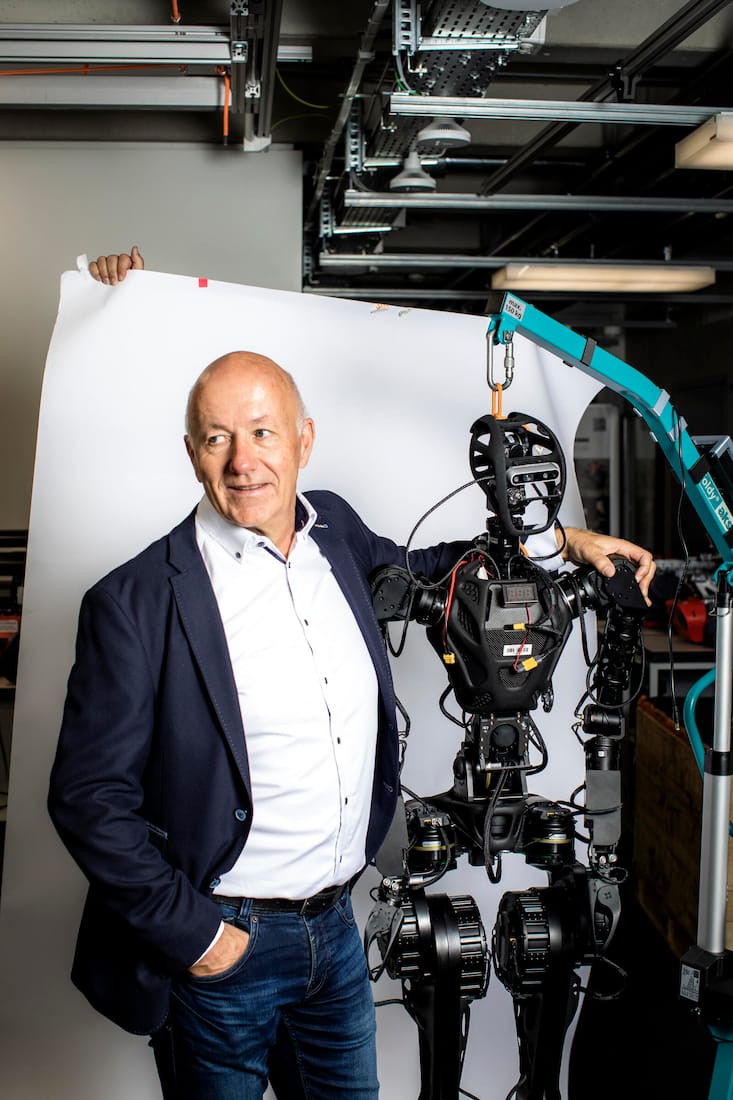

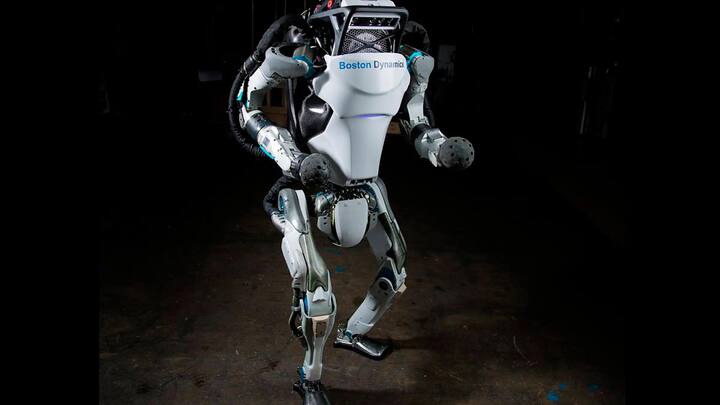

Auch Boston Dynamics hat ihre Fühler ausgestreckt. Die ehemalige Google-Tochter erregte Aufsehen mit ihren vierbeinigen Militärrobotern ebenso wie mit ihrem Humanoiden «Atlas», der Treppen steigen, Gegenstände werfen und sogar Salti schlagen kann. Boston-Dynamics-Gründer Marc Raibert eröffnete Anfang Jahr in Zürich das AI Lab mit Schwerpunkt Robotik und dem Ziel, langfristige, schwierige Forschungsprobleme anzugehen. «Ich sollte es in den USA mitaufbauen helfen, aber ich wollte es von Anfang an in Zürich machen, weil es hier ein gutes Umfeld und super Leute gibt, die das auch praktisch umsetzen wollen», sagt Marco Hutter, Direktor des Labs.

Menschlich: Mit dem humanoiden Roboter «Atlas», der springen und Salti schlagen kann, sorgte Boston Dynamics für Aufmerksamkeit, bei manchen aber auch für Beklemmung.

PD

Menschlich: Mit dem humanoiden Roboter «Atlas», der springen und Salti schlagen kann, sorgte Boston Dynamics für Aufmerksamkeit, bei manchen aber auch für Beklemmung.

PDZukunft mobiler Systeme

Derzeit arbeiten 15 Leute für ihn, nächstes Jahr sollen es schon 50 sein. Hyundai, inzwischen Eigentümer von Boston Dynamics, unterstützt die Forschungen mit 100 Millionen Dollar pro Jahr: «Das Fliessband wird nicht überflüssig werden, aber die Zukunft der Automatisierung liegt ganz klar bei mobilen Systemen», so Hutter. Er kam 2009 als Doktorand bei Roland Siegwart an die ETH, 2015 finanzierte das NCCR seine Professur. Inzwischen hat Hutter sieben Robotik-Start-ups mitgegründet.

Werbung

Etwa letztes Jahr Swiss-Mile. «Milo», wie ihr Roboter heisst, hat Beine und Räder, kann 22 km/h schnell fahren, aufrecht stehen, auf zwei oder vier Beinen laufen, Treppen steigen, Boxen greifen und sogar Türen öffnen. Eine Handvoll erster Kunden hat Swiss-Mile bereits, nächstes Jahr sollen es 10 bis 20 werden. «Dank KI weiss Milo selber, auf welchem Gelände welche Fortbewegungsart die beste ist», sagt CEO Marko Bjelonic, als er das Gerät am Robotics Innovation Day präsentiert. 300 Gäste sind an die ETH gekommen und führen in einer grossen Halle ihre Schöpfungen vor, von Layered, einem Gipserroboter aus Zürich, über Go2, einen chinesischen Transport-Vierbeiner, bis zu einem Humanoiden der französischen Firma The Robot Studio.

Zukunftshoffnung: Marco Hutter mit dem Roboter «Milo» von Swiss-Mile am Robotics Innovation Day der ETH.

Kostas Maros für BILANZ

Zukunftshoffnung: Marco Hutter mit dem Roboter «Milo» von Swiss-Mile am Robotics Innovation Day der ETH.

Kostas Maros für BILANZDerartige menschenähnliche Roboter sind derzeit ein grosses Thema. Elon Musk stellte im Dezember die zweite Generation seines Alltags-Androiden «Optimus» vor, die kalifornische Firma Figure AI sammelte im Februar 675 Millionen Dollar ein, 100 Millionen davon von Amazon-Gründer Jeff Bezos, um den Humanoiden «Figure 01» weiterzuentwickeln. Zürich freilich steht hier abseits: «Vierbeiner sind in den meisten Umgebungen besser und effizienter in ihrer Bewegungsfähigkeit», so Siegwart. «Jetzt ist es der Wettbewerb der Egos zwischen Elon Musk und Jeff Bezos, der wieder einen Hype ausgelöst hat – wie um die Jahrtausendwende in Japan.» Auch mit Kampfrobotern oder -drohnen ist in der neutralen Schweiz kein Staat zu machen – zum einen wegen der politischen Rahmenbedingungen, zum anderen, weil sich hierzulande die wenigsten Entwickler dafür interessieren.

Werbung

Artenvielfalt

Doch sonst ist die Fauna beeindruckend: Ganze Drohnenschwärme etwa sind in Zürich unterwegs, so von Sunflower Labs, die Ferienresidenzen, Industrieanlagen, aber auch Werkhallen der SBB aus der Luft überwacht. Die 200 Mitarbeiter von Wingtra erzielen mit ihren Vermessungsdrohnen bereits 25 Millionen Franken Umsatz, Tendenz stark wachsend. Die Flugroboter von Suind kümmern sich selbstständig darum, landwirtschaftliche Nutzflächen mit Pflanzenschutzmittel zu besprühen. Und die Drohnen von Voliro können Kräfte erzeugen – etwa um Flächen zu bemalen, später sollen sie auch bohren und schleifen können. Allein die Drohnenbranche sorgt hierzulande für 6500 Vollzeitstellen und generiert 569 Millionen Franken Umsatz.

Tethys wiederum arbeitet an einem Tauchroboter für Unterwasserkartografie (siehe BILANZ 10/23). Floating Robotics baut Maschinen, die in Hightech-Gewächshäusern Pflanzen ernten und entblättern. Ascento hat gerade 43 Millionen Dollar eingesammelt, um ihren KI-unterstützten Patrouille-Roboter weiterzuentwickeln. Und die Firma F&P hat den Assistenzroboter Lio entwickelt, der Pflegeeinrichtungen vom Fachkräftemangel entlasten soll. Um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Zu Wasser: Die Gründer von Tethys arbeiten an einem Tauchroboter für die Unterwasserkartografie.

Dan Cermak für BILANZ

Zu Wasser: Die Gründer von Tethys arbeiten an einem Tauchroboter für die Unterwasserkartografie.

Dan Cermak für BILANZWerbung

Und dann ist da noch Nanoflex: Die Firma, 2021 gegründet, entwickelt Roboter, die Blutgerinnsel aus dem Gehirn von Schlaganfallpatienten entfernen sollen. Maximal zwei bis drei Millimeter sind sie gross und ziehen einen Katheter von bis zu 1,3 Metern Länge hinter sich her. Eingelassen ins Gefässsystem werden sie am Bein, dann dringen sie über die Aorta und den Hals bis in den Kopf vor. Gelenkt werden die Miniroboter über ein superpräzises elektromagnetisches Kraftfeld, das am Bettkopf des Patienten erzeugt wird. Der behandelnde Arzt kann den Eingriff von irgendwo anders auf der Welt durchführen. «Wir haben einen funktionieren Prototyp, Mitte nächstes Jahr werden wir in einer vorklinischen Studie die ersten Patienten damit behandeln», sagt Nanoflex-CEO Matt Curran, ein gebürtiger Brite.

Am ganz anderen Ende der Grössenskala arbeitet Ryan Luke Johns. Eine Kiesgrube in der Nähe von Bremgarten, daneben fliesst die Reuss: Weit holt die Schaufel des Baggers aus, senkt sich geräuschvoll in den Boden, füllt sich mit Erde, hebt sich wieder. Dann kippt der Bagger die Ladung auf einen Haufen an der Seite. Schaufel für Schaufel hebt er so einen Graben aus. Nach einer Weile piepst er vernehmlich, fährt ein Stück zurück, und es geht weiter mit der Arbeit. Alles vollautomatisch. Denn die Führerkabine des Baggers ist leer.

Werbung

50 Mannjahre

«Wir können unsere Kerntechnologie verwenden für Baugeräte verschiedenster Hersteller», sagt Johns. Von Menzi-Muck-Schreitbaggern mit 6 Tonnen Gewicht bis zu Caterpillar-Schaufelbaggern mit 90 Tonnen reicht die Palette. Die Kerntechnologie, von der Johns spricht, umfasst Standardkomponenten wie Kameras, GPS-Empfänger, Lidar und verschiedene Sensoren, alle in einer Box auf dem Baggerdach montiert, plus die Software seiner Firma Gravis. Sie erstellt in Echtzeit räumliche Umgebungskarten, mit deren Hilfe der Bagger sich selbst steuern kann. So sieht er zentimetergenau, wo der Laster steht, den es mit dem Aushub zu befüllen gilt. Sensoren spüren am Widerstand des Bodens dessen Beschaffenheit, was es erlaubt, die Füllmenge der Schaufel zu optimieren. «Das Ziel ist, dass eine Person bis zu fünf Baumaschinen orchestrieren kann, indem sie ihnen ganze Aufgaben zuweist, statt die Schaufel selbst zu führen», sagt Johns. Und das via Satellit von der ganzen Welt aus.

Johns, gebürtiger Amerikaner mit Architekturabschluss der Eliteuniversität Princeton, kam für seine Doktorarbeit ans Institut von Marco Hutter: «Die Schweiz ist das Epizentrum für angewandte Robotik.» Vor zwei Jahren gründete er Gravis. 50 Mannjahre stecken in der Entwicklung der Technologie, heute hat die Firma 30 Angestellte und verkauft Robotics-as-a-Service: Die Kunden zahlen eine jährliche Abo-Gebühr. Etwa das Bundesamt für Rüstung Armasuisse: Es benutzt die Gravis-Technologie, um im ehemaligen Munitionslager Mitholz vergrabenen Sprengstoff zu bergen, oder für Aufräumarbeiten nach dem Erdrutsch in Schwanden. Als Nächstes plant Johns den Roll-out auf die verschiedensten Baustellen: «Wir graben Löcher, das ist das Wichtigste», sagt er. «Wir sind noch nicht im Geschäft des Löcherfüllens, weil das für unsere Kunden keine Priorität ist.»

Werbung

Glücksfall

Bei Gravis wie bei anderen Robotikfirmen sieht man von aussen nur die Hardware. Die Wertschöpfung liegt jedoch meist in der Software. Dass die ETH auf beiden Gebieten stark ist, unterscheidet Zürich von anderen Robotik-Hubs. Das zeigt sich auch bei Sevensense, einer Firma, die – wie könnte es anders sein – in Roland Siegwarts Lab entstanden ist. Sie entwickelt ein Mehrfachkamerasystem plus die dazugehörige Software, damit sich mobile Transportroboter durch Produktionshallen oder Lager bewegen können – autonom und selbstlernend, statt stur an einem Magnetstreifen von A nach B entlangzufahren, wie es seit den 60er Jahren Standard ist. «Die Firma woanders zu gründen, wäre sehr viel schwieriger gewesen», sagt CEO Gregory Hitz: «Das Ökosystem hier hat uns früh unterstützt.» Etwa die Europäische Weltraumagentur (ESA), die in Zürich ein Business Incubation Centre betreibt: Sie hat die Sevensense-Technologie gefördert, weil sie interessant sein könnte für die Navigation auf fremden Planeten. Und vor allem ABB: Der Technologiekonzern ist seit 1974 in der Robotik aktiv, als er den ersten kommerziellen vollelektrischen Roboter lancierte. Heute ist ABB einer der weltgrössten Anbieter und beschäftigt mehr als 11'000 Mitarbeiter in 50 Ländern auf diesem Gebiet. Mit dem kollaborativen Roboter Yumi gelang der Firma 2015 ein Marketing-, Image- und Verkaufserfolg. 2021 kaufte ABB den spanischen Roboterhersteller Asti, im gleichen Jahr gewann Sevensense einen Innovationswettbewerb bei ABB. Es folgte eine Zusammenarbeit, eine Kapitalbeteiligung, letztes Jahr dann die Komplettübernahme – «ein Glücksfall für uns», so Hitz. Seither bewegen sich die Asti-Roboter mithilfe der Sevensense-Technologie. Bereits sind die Systeme bei Ford oder Michelin im Einsatz: ABB gibt der Jungfirma dort die nötige Kredibilität. Aber auch an die Hersteller von Gabelstaplern oder Bodenreinigern wird die Technologie verkauft.

Werbung

Kollaborativ: Der Yumi von ABB kann mit Menschen zusammenarbeiten und braucht daher anders als andere Industrieroboter keinen Käfig.

PD

Kollaborativ: Der Yumi von ABB kann mit Menschen zusammenarbeiten und braucht daher anders als andere Industrieroboter keinen Käfig.

PDDabei ist die Robotik bei ABB aus historischen Gründen eigentlich im schwedischen Västerås angesiedelt. Darum herum schart sich ein Netzwerk an Kompetenzen, für mobile Roboter eben im spanischen Burgos, für die Automobilindustrie im deutschen Friedberg, für Lackierroboter in Japan. Das Thema Navigation mit optischen Sensoren ist in Zürich angesiedelt. Insgesamt über 150 Mitarbeitende arbeiten hier am Thema, etwa für Labore oder die Baubranche. Zusammen mit Schindler entwickelt ABB einen Roboter, der selbstständig Aufzugsschächte hochkrabbelt, um dort Installationsarbeiten vorzunehmen. Und man arbeitet natürlich eng mit der ETH zusammen, etwa als Mitgründer der Initiative RobotX. 2,5 Millionen lässt die sich ABB jedes Jahr kosten. «Es entsteht hier ein Cluster, man muss einfach mit dabei sein», sagt Sami Atiya, Konzernleitungsmitglied und Robotik-Chef bei ABB.

Start-up meets Grosskonzern: Sevensense-CEO Gregory Hitz (l.) und ABB-Robotik-Chef Sami Atiya mit der neuesten Robotergeneration.

Kostas Maros für BILANZ

Start-up meets Grosskonzern: Sevensense-CEO Gregory Hitz (l.) und ABB-Robotik-Chef Sami Atiya mit der neuesten Robotergeneration.

Kostas Maros für BILANZWerbung

Weltweite Konkurrenz

Aber natürlich ist die weltweite Konkurrenz gross: In der Gegend um Boston mit dem Epizentrum MIT werden höhere Löhne bezahlt für Robotik-Experten, ebenso im Silicon Valley. Aber das Tech-Tal ist traditionell nur in Software stark, es fehlt an Hardware-Kompetenz. Carnegie Mellon in Pittsburgh galt einst als Vorreiter, hat inzwischen aber an Bedeutung verloren, dafür investiert die Technische Universität München derzeit sehr viel. Und dann ist da natürlich noch die Robotermacht China – ein Paralleluniversum, in das man von hier aus kaum Einblick hat. Das Problem in Zürich: Robotik braucht sehr viel Investorengeld. Das ist zwar vorhanden für die ersten kleineren Finanzierungsrunden. Danach aber gilt hier noch mehr, worunter die ganze Schweizer Start-up-Szene leidet: «Für eine 50-Millionen-Runde muss man ins Silicon Valley. Venture Capital wird hier nicht als Investmentklasse gesehen, erst recht nicht von Pensionskassen», sagt Anybotics-Chef Fankhauser. Seine beiden Hauptinvestoren der letzten Finanzierungsrunde kommen denn auch aus Kalifornien.

Auch aus diesem Grund hat Auterion ihren Hauptsitz von Zürich ins amerikanische Arlington nahe Washington verlegt. Die Firma, ebenfalls ein ETH-Spin-off, ist mit über 80 Prozent Marktanteil der weltgrösste Anbieter von Drohnensoftware. Dieses Jahr wird sie den Unicorn-Status erreichen. «Spätestens dann ist es als Schweizer Firma auf dem Kapitalmarkt sehr schwierig», sagt Co-Gründer und CEO Lorenz Meier. Hinzu komme, dass die USA der grösste Drohnenmarkt seien und die Regierungen weltweit die grösste Kundengruppe – gerade wenn die Flugroboter wie bei Auterion auch militärisch eingesetzt werden können. «In der Schweiz muss man vorsichtig sein bei Dual-Use-Gütern», sagt Meier: «In den USA sind die regulatorischen Rahmenbedingungen vorteilhafter.» Zudem gebe es dort grössere und leichter verfügbare Testgebiete für Drohnen. Hierzulande dürfe man hingegen nicht mehr so frei fliegen, seitdem die europäischen Luftraumregelungen übernommen wurden. «Die Schweiz ist ein fantastischer Early Mover in Sachen Technologie, man ist hier sehr stolz auf Innovation», sagt Meier. «Aber die politische Unterstützung und das Ökosystem fehlen, um von der Start-up- in die Scale-up-Phase zu kommen. Da braucht es ein Umdenken!»

Werbung

Ausgewandert: Lorenz Meier, Chef von Drohnensoftwarehersteller Auterion, hat den Firmensitz in die USA verlagert, weil dort die Rahmenbedingungen besser sind.

Markus Bertschi / 13 Photo

Ausgewandert: Lorenz Meier, Chef von Drohnensoftwarehersteller Auterion, hat den Firmensitz in die USA verlagert, weil dort die Rahmenbedingungen besser sind.

Markus Bertschi / 13 PhotoDer Markt für Robotik wird die nächsten Jahre explodieren. Unabhängig davon durchläuft die Technologie derzeit einen fundamentalen Wandel: Künstliche Intelligenz (KI) wird auf diesem Gebiet einen gewaltigen Mehrwert schaffen. «Da kratzen wir erst an der Oberfläche», sagt Anybotics-Chef Fankhauser. «KI wird einen riesigen Impact haben etwa beim Lernen von Bewegungsabläufen», erwartet Siegwart. Statt einen Roboter in die echte Welt setzt man einen Digital Twin in eine 3-D-Simulation, dort lernt er, sich selbst zurechtzufinden, teilt sein Wissen mit Tausenden anderen virtuellen Maschinen und lernt von ihnen. «Von Hand so etwas hinzubekommen, wäre chancenlos», sagt Anybotics-Gründer Fankhauser. «Und der reale Roboter würde kaputtgehen, wenn er die Treppe runterfällt», so Siegwart. Dank KI können auch die Hardware-Kosten gesenkt werden, etwa indem man einfachere Kameras, Sensoren oder Gelenke verbaut. Die Intelligenz sorgt dann dafür, dass der Androide nicht umfällt, und kompensiert die schlechtere Bild- oder Signalqualität. Damit erweitert sich das Anwendungsspektrum auf Bereiche, die sich heute vielleicht noch nicht lohnen. «Ohne KI gibt es keine Zukunft in der Robotik», fasst es ABB-Mann Sami Atiya zusammen.

Werbung

KI-Zukunft

Zürich ist dafür bestens positioniert. Bereits 2020 eröffnete die ETH das AI Center. Es fungiert als zentraler Knotenpunkt für künstliche Intelligenz und bringt Forschende aus 16 Departementen der ETH sowie der Universität Zürich und der Universität St. Gallen zusammen. Und letztes Jahr gab die Stiftung des Lidl- und Kaufland-Gründers Dieter Schwarz (84) bekannt, der ETH 20 Professuren im Bereich KI für 30 Jahre zu finanzieren. Dieses Jahr fliessen bereits die ersten 55 von insgesamt 600 Millionen Franken.

Die Robotik hat in den letzten Jahren gewaltige Fortschritte gemacht, die künstliche Intelligenz wird Einsatz und Nutzen in den nächsten Jahren noch einmal dramatisch erweitern. Die grosse Frage ist: Wie weit heran an menschliche Fähigkeiten kann ein Roboter kommen? «Ich bin immer noch sehr skeptisch, dass man das jemals einigermassen erreicht», sagt Professor Siegwart.

Marc Kowalsky

Werbung