Guten Tag,

«Wir müssen uns nicht verstecken!»

Jonas Andrulis über seinen Kampf mit den US-Tech-Giganten, die Zusammenarbeit mit der ETH und die 15-Stunden-Woche dank KI.

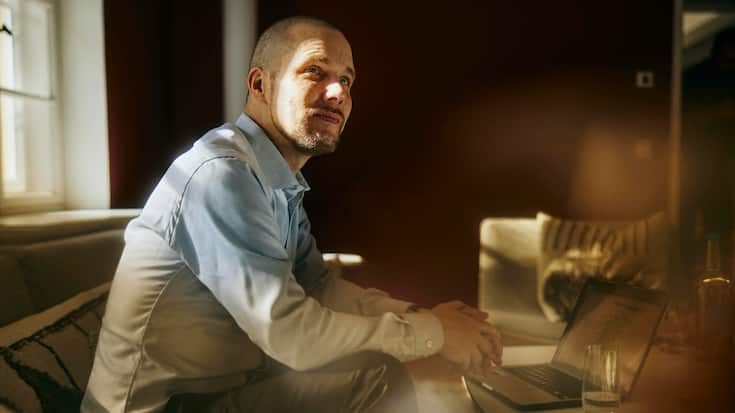

Konzerngestählt: «Ohne das, was ich bei Apple gelernt habe, hätte ich Aleph Alpha nicht gründen können.»

Florian Generotzky für BILANZJonas Andrulis ist ein gefragter Mann: Die Hälfte seiner Zeit verbringt er mit Vorträgen, Auftritten, Interviews. «Und ich versuche wirklich, nur noch die allerwichtigsten Anfragen zu bedienen», sagt der 42-Jährige. Das Treffen mit BILANZ findet in den Räumen der BMW Foundation Herbert Quandt auf der Münchner Praterinsel statt. Andrulis kommt direkt von einem Treffen mit Vorständen, Unternehmern und Investoren im Edelrestaurant Käfer, unmittelbar danach geht er an eine Paneldiskussion zum Thema «AI and the future of democracy» im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz.

Herr Andrulis, Sie haben 2014 ein KI-Start-up gegründet und an Apple verkauft. Anschliessend hatten Sie einen gut bezahlten Job im Topmanagement von Apple. Warum haben Sie den nach vier Jahren wieder aufgegeben, um Aleph Alpha zu gründen?

Weil für mich Konzernmanagement keine artgerechte Haltung ist. Klar, es braucht Manager in den oberen Rängen eines Konzerns wie Apple. Und dass da Konzernpolitik ein ganz wichtiger Teil des Jobs ist, ist auch klar. Nur das bin nicht ich. Ich bin kein guter Konzernpolitiker. Ich hatte dort wenig Spass und konnte meine persönlichen Stärken nicht besonders ausspielen. Was ich sehr gut kann, glaube ich, ist Unternehmen aufbauen, Verantwortung übernehmen, Innovationen schaffen und in die Märkte bringen. Und das macht mir auch mehr Spass.

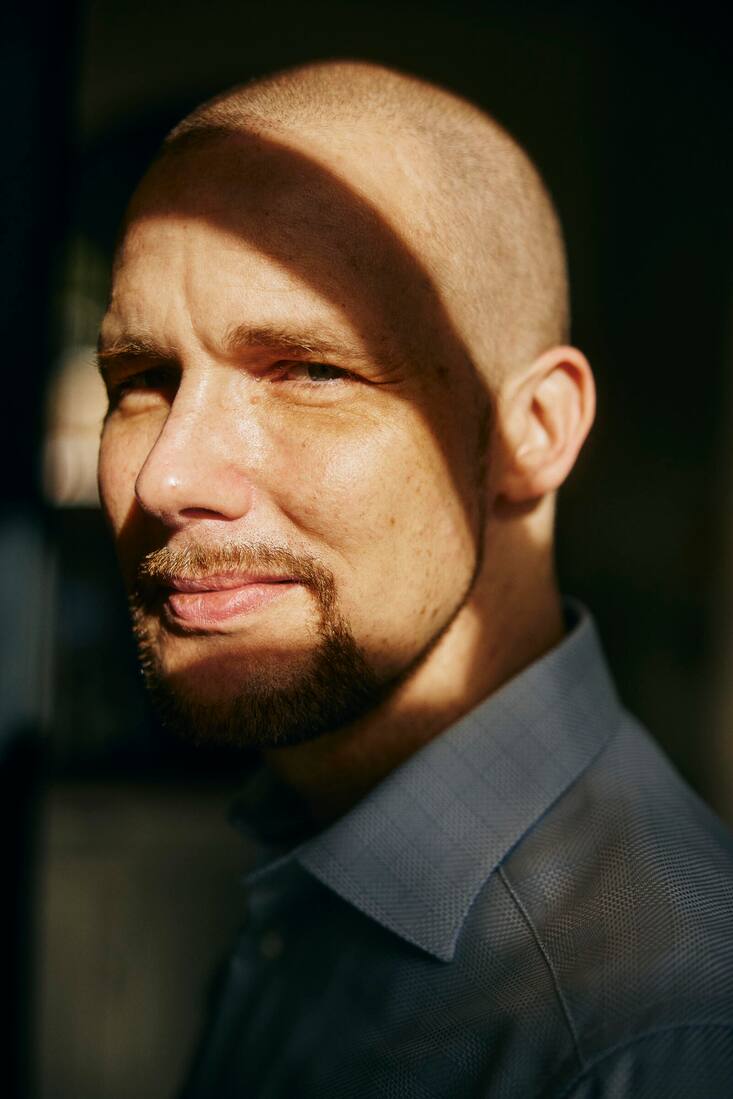

Jonas Andrulis stellt gerne die wirklich kritischen Fragen.

Florian Generotzky für BILANZ

Jonas Andrulis stellt gerne die wirklich kritischen Fragen.

Florian Generotzky für BILANZ

Werbung