Guten Tag,

Warum Kernfusion der heilige Gral ist

Saubere Atomkraft könnte alle Energieprobleme lösen. Investoren bringen sich in Stellung.

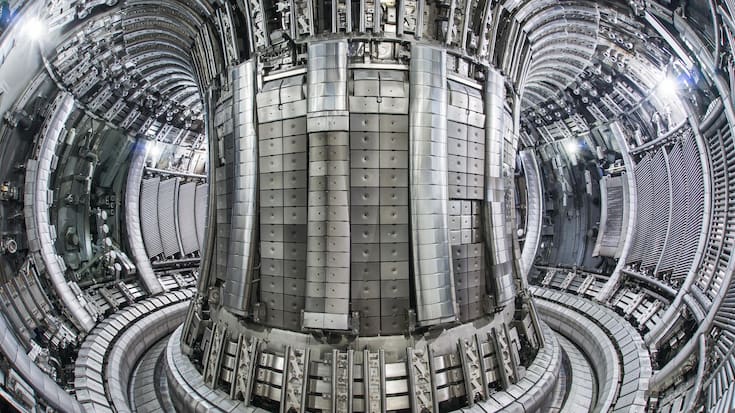

Kraftzentrum: Das Innere eines Tokamak-Reaktors wird im Betrieb auf 100 bis 200 Millionen Grad aufgeheizt.

UKAEA / PRDafür, dass gerade die Energie von zehn Handgranaten freigesetzt wurde, ist der Effekt spektakulär unspektakulär: Ein leises Wummern, die angeschlossenen Kupferkabel zittern, ein kurzer Blitz ist zu sehen auf einem der über 60 Monitore. Erst Minuten später füllen sich die Displays im Kontrollraum mit Diagrammen. «Wenn man nichts sieht, ist es ein gutes Zeichen», sagt Erik Mårtensson. Der Assistant Chief Engineer von Tokamak Energy hat gerade eine Kernfusion ausgelöst und dafür zehn Millionen Grad erzeugt, «nicht sehr warm heute», wie er trocken sagt. Das Ganze passiert in einem Reaktor, der drei mal drei mal drei Meter gross und hinter einer 60 Zentimeter dicken Betonschicht verbunkert ist, die komplette Anlage umfasst ein halbes Fussballfeld im britischen Oxford. Der Reaktortyp – Tokamak – gab der Firma ihren Namen.

Cockpit: Das Steuer- und Kontrollzentrum des Tokamak-Energy-Reaktors.

PR

Cockpit: Das Steuer- und Kontrollzentrum des Tokamak-Energy-Reaktors.

PREigentlich hätte Hans-Peter Wild den Knopf für die Zündung drücken sollen. Doch der Milliardär mit Wohnsitz in Zug hat sich geziert. Wild, Eigentümer von Capri-Sun, ist mit 14 Prozent einer der grössten Anteilseigner von Tokamak Energy. Bereits vor 15 Jahren ist er von einem englischen Freund auf das Unternehmen aufmerksam gemacht worden. «Ich habe das Potenzial sofort gesehen und das Geld gesprochen», erinnert er sich: «Kernfusion wird die wertvollste Technologie des 21. Jahrhunderts.»

Werbung