Guten Tag,

So verlor Mark Schneider die Gunst der Granden

Der abrupte Wechsel an der Konzernspitze hat eine längere Vorgeschichte. Wie CEO Mark Schneider schleichend den Rückhalt verlor.

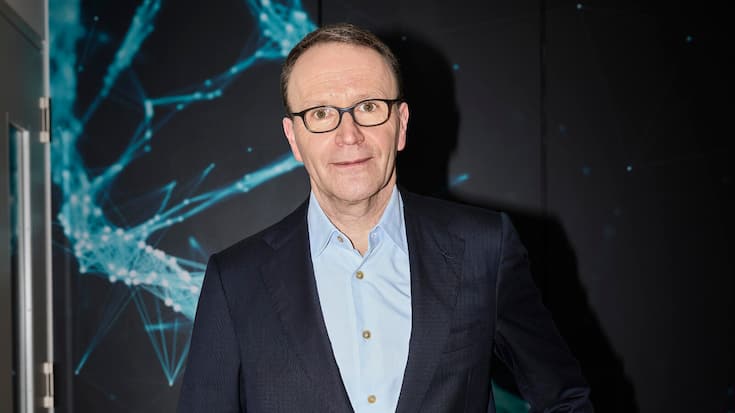

CEO Mark Schneider (im Bild) und Konzernpräsident Paul Bulcke waren lange ein erfolgreiches Duo, hatten sich aber auseinander gelebt.

Markus BertschiEin Staunen und Raunen ging durch die Schweiz, wie es Nachrichten aus der Unternehmenswelt selten auszulösen vermögen. Am Donnerstag, dem 22. August, nach Börsenschluss hatte der Lebensmittelkonzern Nestlé ein Communiqué verschickt: Abgang des Konzernchefs Mark Schneider zum 1. September, nachfolgen werde der langjährige interne Topmanager Laurent Freixe.

Am folgenden Morgen herrschten Schnappatmung und Rätselraten in der Presselandschaft, und das offizielle Ende der Amtszeit Schneiders erfolgte: Um 8 Uhr, bei strahlendem Sonnenschein, meldeten sich Schneider und Konzernpräsident Paul Bulcke, das langjährige Erfolgs-Duo, gemeinsam mit Freixe per Audioschaltung bei den Finanzanalysten. Dass Schneider hier noch mitmachte, war ein Zeichen, dass er einen anständigen Abgang wollte. Doch er sprach kaum mehr als eine halbe Minute («It has been an honor and a privilege to serve Nestlé, and leaving is not a decision I have taken lightly»), hörbar vom Blatt gelesen. Das Wort führten Bulcke und Freixe, den Schneider acht Jahre zuvor beim Kandidatenrennen noch deutlich distanziert hatte.

Hier endete die Karriere eines Grossen. Als CEO bei Nestlé, die sich als Olymp der europäischen Konzernwelt betrachtet, hatte Schneider bis zu diesem Tag den Ruf einer Manager-Ikone, der auch unschöne Meldungen und der Einbruch des Aktienkurses während der vergangenen Monate nicht viel anzuhaben schienen. Zwar grummelte es inzwischen im Kreis der Analysten und Investoren, die Nestlé verfolgen, doch negative Kommentare waren ansonsten nicht zu vernehmen – Workaholic Schneider, der regelmässig auch die Sonntage im Büro verbrachte und mit den Rezepten seiner selbst gebauten Smoothies viel Sympathie aufgebaut hatte, verfügte nach wie vor über ein blendendes Image.

Dirk Schütz

Dirk Ruschmann

Werbung