Guten Tag,

Jordan bis 2027 gewählt – seinen Abgang bestimmt er selbst

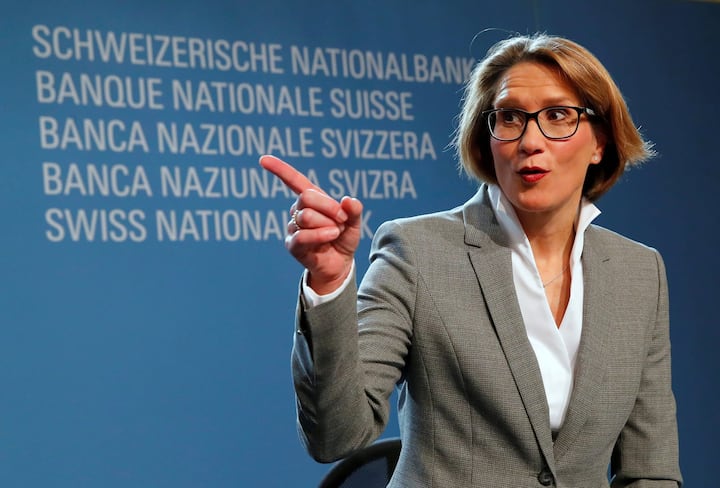

Fast klandestin verlängerte der Bundesrat die Amtszeit von Nationalbank-Chef Thomas Jordan bis 2027 – aller Kritik zum Trotz.

1 / 3

Die Nachricht kam früh, und kaum jemand bemerkte sie: «Der Bundesrat hat das Direktorium der SNB für die nächste Amtsperiode wiedergewählt», lautete der Titel der Medienmitteilung, die die Landesregierung am 25. November verschickte. Sechs Jahre zuvor, bei der letzten Bestätigung, mussten Nationalbank-Vorsteher Thomas Jordan und seine Crew noch bis eine Woche vor Heiligabend warten, um die Wiederwahl bescheinigt zu bekommen. Dieses Mal ging es schneller – und lautloser: Im grossen Corona-Strom ging die Meldung praktisch unter. Thomas Jordan? Eine neue Amtszeit? Klar doch.

Für den mächtigsten Mann der Schweizer Wirtschaft dürfte die Wiederwahl dennoch eine Genugtuung gewesen sein. «Big Thomas» Jordan, seit acht Jahren an der Nationalbankspitze, darf jetzt, so er denn will, bis Juni 2027 im Amt bleiben. Dann wäre er mit 64 Jahren fast im Pensionsalter – sein Vorvorgänger Jean-Pierre Roth trat drei Monate vor seinem 64. Geburtstag ab. Mit dann 15 Amtsjahren wäre Jordan zudem in den Annalen der Währungsbastion der dienstälteste der bislang 14 Direktoriums-Präsidenten – er hätte den bisherigen Rekordhalter Gottlieb Bachmann, im Amt von 1925 bis 1939, um eineinhalb Jahre distanziert. Und das in einer extrem herausfordernden Zeit: Die gängigen Ökonomie-Weisheiten sind seit der Finanzkrise ausser Kraft gesetzt, Corona verschärfte den Ausnahmezustand noch. Da ist die Erfahrung des standfesten Ökonomieprofessors ein entscheidender Trumpf. Eine «Ära Jordan»? Zweifellos.

Über die Autoren

Werbung