Guten Tag,

Jorge Lemann wehrt sich gegen Vorwürfe

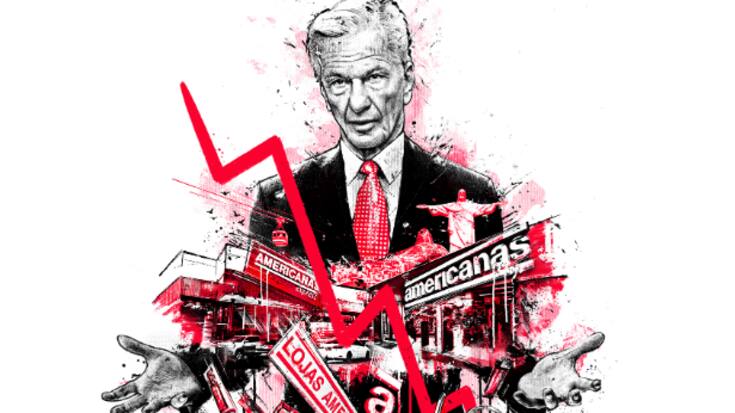

Jahrzehntelang bewundert und jetzt das: Wie der Wahlschweizer Jorge Lemann im grössten Bilanzskandal Brasiliens um sein Image kämpfen muss.

Die Ladenkette Lojas Americanas, wo Jorge Lemann Grossaktionär ist, muss gerettet werden.

kornel.ch für BILANZAnderen war weniger zum Lachen zumute: «Und was ist mit dem Loch bei Americanas?», schrieb ein aufgebrachter Instagram-User als Kommentar zum Foto, das einen lächelnden Jorge Lemann nach einem Tennismatch im Royal Palm Tennis Club in Miami zeigt, wie er seine Trainerin Isabela Miró umarmt. «Special guest today», hatte diese an jenem Samstag Mitte Februar gepostet. Als das Foto bei den Gläubigern der brasilianischen Ladenkette Lojas Americanas die Runde machte, wo Lemann Grossaktionär ist und die nach einem Schuldenloch von vier Milliarden Dollar unter Konkursverwaltung steht, löschte Lemanns Tennispartnerin ihren Eintrag wieder.

Es brodelt derzeit in Brasilien, der gigantische Bilanzfälschungsskandal um Americanas hält das Land seit Wochen in Atem, die 40'000 Mitarbeiter der Detailhandelskette bangen um ihre Jobs. Über Jahre sind Schulden versteckt worden, der neue CEO Sergio Rial, der die Sache entdeckte, warf umgehend das Handtuch, sein langjähriger Vorgänger auf dem Chefposten ist spurlos verschwunden (zumindest bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe am 21. Februar). Noch immer sind die Umstände unklar und Gegenstand intensiver Abklärungen, intern wie extern wird untersucht, und auch die Regulatoren sind tätig geworden.

Aus dem Nichts

Auf dem falschen Fuss erwischt wurden die Hauptaktionäre von Americanas um den brasilianisch-schweizerischen Doppelbürger Jorge Lemann, Milliardär mit Wohnsitz nahe Rapperswil am oberen Zürichsee. Der 83-Jährige hält zusammen mit seinen beiden langjährigen Businesspartnern Carlos Sicupira (74) und Marcel Telles (72) 31 Prozent an Americanas. Die Ladenkette ist nur ein Teil im gigantischen Firmenkonglomerat, das die drei Freunde in den letzten Jahrzehnten vor allem in Brasilien und den USA zusammengekauft haben und das Dutzende Milliarden wert ist. Seit Jahren rangiert Lemann unter den Top Ten der 300 Reichsten der Schweiz, zuletzt auf Rang acht mit einem Vermögen von 16 bis 17 Milliarden Franken.

Werbung