Guten Tag,

Silvio Denz, der Arbeiter des Luxus

Er kennt seine Firmen bis hinab in die tiefsten Details, verschränkt sie mit neuen Kooperationen: Weingüter, Whisky, Kristallglas und Gastronomie bilden die Welt von Silvio Denz.

Sterneküche und Kristall Auch wenn es im Werkzeuglager nicht so aussieht: Silvio Denz ist mit Lalique im Luxusgeschäft unterwegs.

Erwin Windmueller / LaliqueDie Führungskraft kann sich die Führung sparen, Silvio Denz leitet den Rundgang durch das Museum kurzerhand selbst. Vasen, Statuen, Spiegel, Leuchten, Tintenfässer, Karaffen, Parfumflakons oder Fenster für Kirchen, «die bekannteste ist St. Matthew’s auf Jersey», Denz kennt zu jedem Exponat die Historie.

Detailreich kann er die Arbeitsweise von René Lalique referieren, dem «Bildhauer des Lichts» und Erfinder des Parfumflakons, wie er mit Tausenden Zeichnungen auf Verkaufstour zog und dann nach Bestellung produzierte, die Hassliebe schildern zwischen Vater René, der nur mit Glas gearbeitet hat, und Sohn Marc, der auf Kristall umstieg, kennt Wert und Gewicht des Kronleuchters in der Vorhalle (über eine Million Euro für 1,6 Tonnen) – suchst du Antworten, frag Silvio. Auch seine eigene Sammlung an Flakons lagert hier im Musée Lalique.

Lalique und Silvio Denz gehören seit Februar 2008 zusammen. Damals übernahm Denz die Glasmanufaktur und das Parfumgeschäft, für das er sich eigentlich interessiert hatte – aber die französische Firmengruppe Pochet wollte nur im Paket verkaufen. Also schnallte sich Denz auch die Kristallfabrik mitsamt der alten Residenz René Laliques im elsässischen Wingen-sur-Moder an. Villa und Firma hat er grundrenoviert und funktionierende Geschäftsmodelle eingebaut.

Verzweigtes Portfolio

Auch abseits von Lalique war Silvio Denz tätig. Seine Firmengruppe umfasst Immobilien, Weingüter und eine Whiskydestillerie, sternengekrönte Hotel- und Gastronomiebetriebe, gerade kam in Zürich ein weiteres Hotel dazu. Für diverse Engagements hat Denz höchstkarätige Mitinvestoren wie Bahntycoon Peter Spuhler, Medizintechnik-Magnat Hansjörg Wyss oder Industriekapitän Michael Pieper gewonnen.

Die Investments, für Aussenstehende kaum zu überblicken (siehe Grafik auf Seite 55), oszillieren um die Themen klassische Luxusgüter und traditionelle Werte. Anlagen zum Anfassen – ein Verweis auf die unbekannte Seite des Silvio Denz, dem gern Beinamen wie «passionierter Schöngeist» oder «Connaisseur» angeheftet werden, weil er einerseits mit schönen Dingen arbeitet und seinen Passionen folgt.

Andererseits neigt er zu sicheren Anlagen, die Generationen überdauern können. Seinen Teil des Stapels an Goldvreneli, den er und sein Bruder Martin nach dem Tod des Vaters im Safe entdeckten, hütet und versteuert er bis heute. «Wenn einmal etwas passiert», hatte der Vater stets betont, der noch im Weltkrieg kämpfte, «bekommt man mit den Vreneli in der Migros immer noch Brot und Milch für die Familie.»

Diese Vorsicht hat der Sohn offensichtlich geerbt. «Grund und Boden an Toplagen in der Schweiz verlieren nie an Wert, überleben Kriege und Krisen und sind das Fundament für die nächste Generation.» Originalton Silvio Denz.

Die Weggefährten um Silvio Denz

Die Co-Investoren

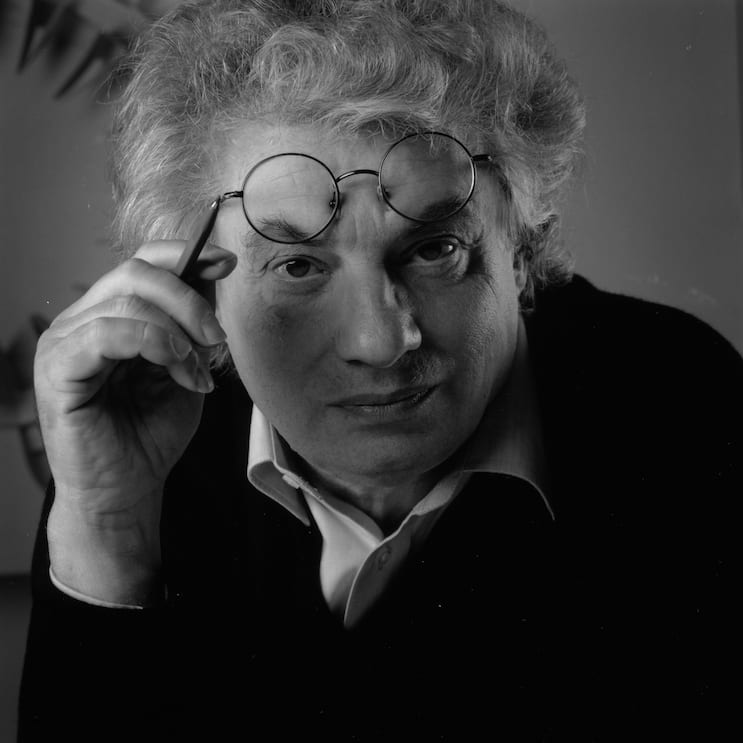

Hansjörg Wyss Der Medizinaltechnik-Milliardär ist Aktionär bei Lalique und hat mit Denz die Whisky-Brennerei Glenturret gekauft.

HOMichael Pieper Der Industriekapitän und Milliardär hat ein Viertel des High-Class-Weinguts Château Lafaurie-Peyraguey erstanden.

Joseph KhakshouriPeter Spuhler Der Bahnbauer und Milliardär hat mit Denz das Zürcher Hotel Florhof übernommen. Es öffnet im Jahr 2024 wieder.

KeystoneDie Freunde

Stephan von Neipperg Betreibt seit 1984 die Weingüter seiner Familie in der Region. Half Denz beim Finden passender Chateaus im Bordeaux.

Bernard Antony Gut gelaunter Unternehmer, beliefert angeblich zwei Drittel der Dreisternerestaurants Europas mit edlem Käse.

ZVG/Marie SoehnlenDie Künstler

Damien Hirst Seine Kollektion mit Lalique heisst «Eternal»: gläserne Totenköpfe oder, siehe links, Schmetterlinge.

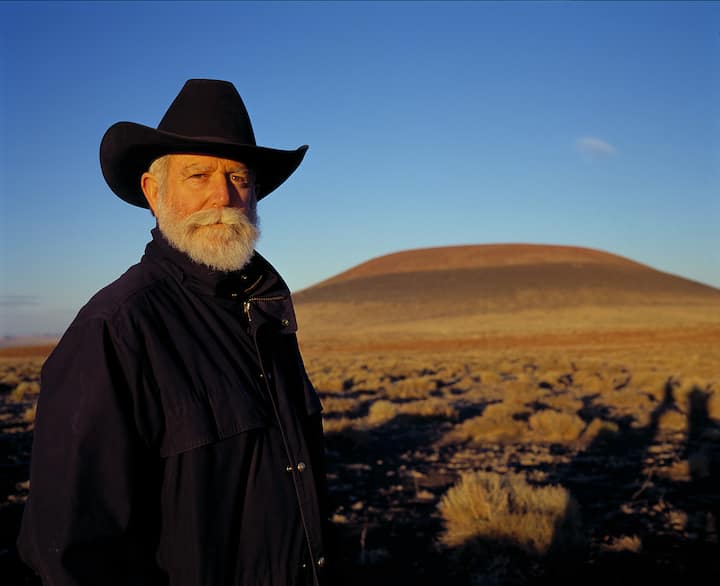

James Turrell Noch gibt es aus der Kooperation mit dem «Lichtkünstler» nichts zu sehen. Angedacht sind Parfumflakons.

Mario Botta Er hat Gebäude für Denz entworfen, aber auch das MART, das auch Lalique-Kristall trägt, und Vasen gezeichnet.

Zaha Hadid Die Architektin hat diverse Objekte für und mit Lalique gestaltet, etwa die links abgebildete Vase «Manifesto».

Mary Mc CartneyDie Chefköche

Paul Stradner Österreicher, kocht in der Villa Lalique in Wingen. Zwei «Michelin»-Sterne.

Jérôme Schilling Franzose, kocht im Château Lafaurie-Peyraguey. Zwei «Michelin»-Sterne.

Michael BoudotWingen-sur-Moder kann als touristisches Highlight vor allem mit der Anfahrt über malerische Landstrassen werben – und seit einem Jahrzehnt mit einer Gedenkstätte: dem Musée Lalique. In den Hügeln der Nordvogesen, wo eine ganze Armada von Glashütten ihre Schmelzen betrieb, hatte René Lalique seine Firma gegründet; dieses Jahr feiert sie ihr Hundertjähriges.

Das Museum schob ein «Syndikat» aus Gebietskörperschaften an, von der Region Grand Est bis hinab zur Gemeinde, finanzbestärkt von Paris und der EU, mit rund 15 Millionen Euro Starthilfe, dazu fliessen jährliche Zuschüsse. «Uns kostet das nichts», sagt Denz, «und wir können uns hier präsentieren.»

Ohne Gegenleistung ging es nicht. Zunächst belebte Denz die darbende Glaskunstfabrik wieder, wertete die Villa Lalique zum Fünfsternehotel auf, erwarb auch das Château Hochberg neben dem Museum und baute es zum Viersternehotel um. Ein Anbau der Villa, gestaltet von Stararchitekt Mario Botta, beherbergt einen Weinkeller mit 60 000 Flaschen und ein Restaurant, wo Zweisternekoch Paul Stradner auftischt und Romain Iltis die Gläser füllt, einer der höchstdekorierten Sommeliers Frankreichs – das lockt genussgetriebene Touristen in die strukturschwache Region.

Der Chef als Ferienvertreter

Vor allem aber avancierte die Fabrik wieder zum Gravitationszentrum. Denz dezimierte den abgeschotteten Pariser Verwaltungs-Wasserkopf von Lalique, stellte Vorstände auf die Strasse und sich selbst als neuen Eigentümer vor die Arbeiter, erklärte ihnen schonungslos die Lage. Die ungekannte Offenheit kam an.

Wer nun mit Denz durch die Fabrik streift, sieht die andere Seite des «Schöngeists»: Umzingelt von kreischenden Schleifmaschinen, Trocknungsstrassen und 1200 Grad heissen Schmelzöfen, erläutert Denz die Arbeitsschritte des eigenen Ofenbauers, das computergestützte und händisch verfeinerte Anfertigen der Werkzeuge, die Jobs der Schleifer, Polierer und Qualitätskontrolleure – in der Theorie könnte Denz wohl für die meisten eine Ferienvertretung übernehmen.

Denz hat zuvor ausgelagerte Arbeitsschritte zurück nach Wingen geholt, wieder Lehrstellen ausgeschrieben und die Produktion auf Handarbeit konzentriert – statt Millionen verlassen noch maximal 400'000 Stücke pro Jahr die Fabrik, vom Weinglas bis zu Tierskulpturen für Zehntausende Euro. Verkaufsschlager ist die Vase «Bacchantes», auf der sich nackte Bacchus-Priesterinnen rund um den Glaskörper schlängeln, in der klassischen Grösse für knapp 4000 Franken abzuholen.

Über die Stilsicherheit einzelner Objekte möchte man diskutieren, doch wer das aufwendige Handwerk beobachtet, die filigranen Pinselstriche und Schleifarbeiten, wo jedes Abrutschen den Gegenwert eines Autos zerstören kann, der stellt sich zugleich die Frage, warum die Teile nicht noch teurer verkauft werden – zumal die Margen von Lalique nicht mit den Grossen der Luxusindustrie Schritt halten.

Werbung