Guten Tag,

Wenn Frauen aufsteigen, leiden die Männer: vor allem die mittelmässigen

Viele Männer fühlen sich von der Frauenförderung bedroht, sehen ihre Karrierepläne durchkreuzt. Die Emotionen kochen hoch. Wie gross ist die Gefahr?

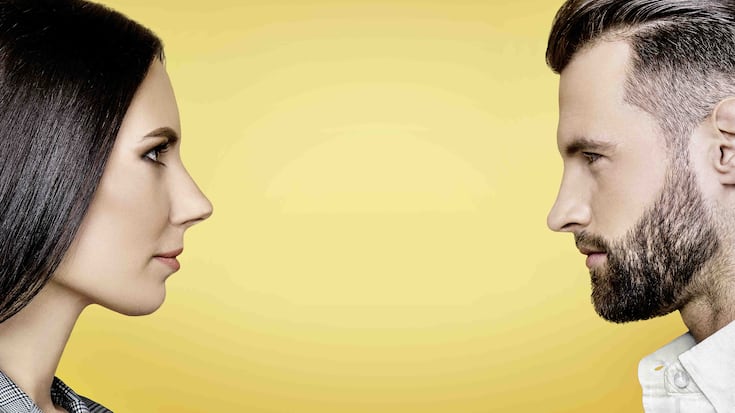

KONKURRENTEN UM DIE BESTEN JOBS Immer öfter sehen sich Männer im Wettbewerb um die nächste Position Frauen gegenüber. Da sind ganz neue Anpassungsfähigkeiten gefragt.

ShutterstockEin junges Paar, beide noch keine 30, beide Ökonomen mit HSG-Abschluss. Die Frau ging nach der Hochschule zur UBS, der Mann zu einer der grossen Strategieberatungen. Während sie bei der Grossbank zügig aufsteigt, hat ihr Freund, berichtet sie, «den Blues». Denn «weiss und Mann», das sei trotz Top-Abschluss bei seinem Arbeitgeber gerade «eine Killer-Kombination» – während er zugleich miterlebe, «wie problemlos ich bei der UBS vowärtskomme»: gleich alt, gleiche Ausbildung, ungleiche Chancen.

Ein Mittfünfziger bewarb sich vor wenigen Monaten für eine höhere Kaderposition in der Konzernzentrale von ABB. Lange blieb das HR des Zürcher Technologiekonzerns stumm, obwohl er Support von hochrangigen Internen hatte, bis es doch noch zu einem Gespräch mit einer Personalerin kam. «Es war ganz klar pro forma, so nach dem Motto: What do you want to do in five years?», erinnert sich der erfolglose Bewerber. «Natürlich ist man dann enttäuscht», sagt er. Denn zwei seiner internen Unterstützer berichteten ihm später unabhängig voneinander, dass für ihn trotz der Vorgabe im ABB-Personalmanifest, Jobs «regardless of gender» zu besetzen, von Anfang keine Chance bestanden habe: «Auf diese Stelle sollte zwingend eine Frau.» Womöglich, mutmasst er, habe die erstarkende Schweden-Fraktion im Konzern den Quotendruck erhöht.

Werden Männer inzwischen benachteiligt? Auf dem Altar der Frauenquote geopfert? Immerhin ist Diversität inzwischen der neue heilige Gral im Personalwesen. Und tatsächlich, «das Thema grassiert in den grossen Konzernen», sagt ein Topmanager eines Schweizer Mobilitätskonzerns.

Werbung