Guten Tag,

«Wegen Erbschaften reduzieren Menschen ihr Arbeitspensum»

Der Lausanner Volkswirtschaftsprofessor untersucht die Folgen der Erbschaftswelle. Und sorgt sich um die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.

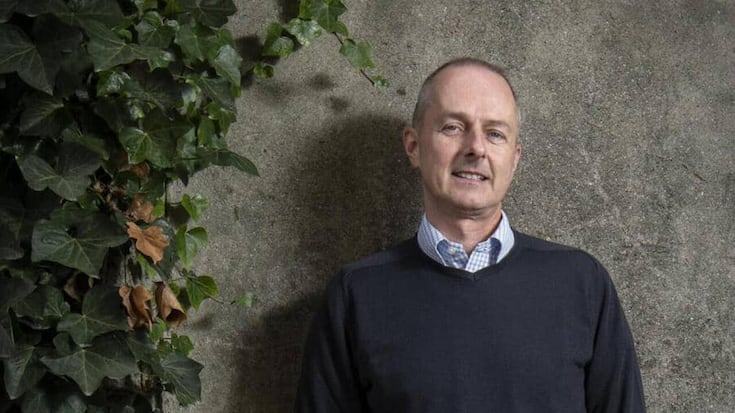

Marius Brülhart ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Lausanne.

Darrin Vanselow / BlickDer Volkswirtschaftsprofessor Marius Brülhart lehrt und forscht an der Universität Lausanne unter anderem zur Finanzpolitik, zu Steuern und zu Ungleichheit. Dabei beschäftigt er sich zum Beispiel auch mit dem Thema Erbschaften und deren ökonomischen Folgen.

In der Schweiz wird die Erbschaftswelle immer grösser. Für dieses Jahr schätzen Sie ein Volumen von 100 Milliarden Franken. Die Erbschaften wachsen damit schneller als das BIP. Wie erklärt sich das Phänomen?

Das liegt in allererster Linie daran, dass die Vermögenswerte schneller steigen als die Einkommen. Vermögenswerte sind vor allem zwei Dinge: Immobilienwerte und Finanzvermögen, vor allem Aktien. Vereinfacht gesagt nimmt der Wert des Kapitals schneller zu als die Löhne. Und eine Erbschaft ist nichts anderes als die Weitergabe von Kapitalwerten zwischen Generationen. Und wenn das Kapital-zu-Einkommen-Verhältnis zunimmt, nimmt automatisch auch das Verhältnis von Erbschaftswerten zu Einkommen zu.

Der französische Ökonom Thomas Piketty warnt deshalb bereits, dass wir uns von einer Leistungs- zu einer Erbengesellschaft wandeln. Hat er recht?

Die Vermögen sind in der Schweiz sehr ungleich verteilt. Auch im internationalen Vergleich sind wir eines der Länder mit der ungleichsten Verteilung der Vermögen: Das reichste Prozent der Haushalte verfügt hierzulande über rund 45 Prozent der vererbbaren Vermögen. Dieser Wert steigt seit Jahrzehnten kontinuierlich an. Und weil das Verhältnis von Vermögen zu Einkommen weiter zunimmt, heisst das auch, dass das Gewicht von Erbschaften in der Verteilung der materiellen Lebenschancen über die Zeit zunimmt. Ich würde aber nicht so weit gehen, zu sagen, dass wir in der Schweiz schon eine Erbengesellschaft sind. Die eigene Arbeit, der eigene Verdienst hat mit Blick auf das lebenslange Einkommen weiterhin eine wesentlich grössere Bedeutung als Erbschaften.

Werbung