Guten Tag,

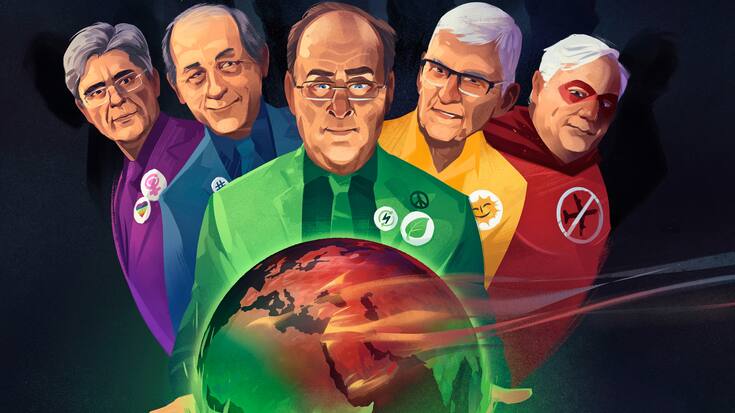

Güte statt Gewinn: Firmenchefs als die neuen Weltretter

Klima retten, Armut bekämpfen, Gesundheit fördern: Firmenchefs überbieten sich im Gutmenschentum. Will eigentlich keiner mehr Gewinn machen?

Soziale Energie: Konzernkapitäne engagieren sich für das Gute und Schöne wie nie zuvor.

Illustration: Patrick Oberholzer für BILANZAxel Weber war der Erste. 45 Minuten bevor WEF-Übervater Klaus Schwab die 50. Ausgabe des Jahrestreffens mit einem Willkommenscocktail einläutete, präsentierte der UBS-Präsident bereits ein sogenanntes «White Paper», das die Grossbank wie auch die letzten Jahre extra für das grosse Davoser Treffen erstellt hatte. Früher kümmerte man sich noch um klassische Themen wie Handelsprobleme, Konjunkturfragen oder Technologie-Schocks. Doch dieses Mal lautet das Thema des 60-seitigen Berichts Zeitgeist-affin: «Becoming climate aware». Der Appell liess nicht lange auf sich warten: «Wir müssen sofort handeln», rief der Präsident den Journalisten zu, die sich in der Davoser UBS-Filiale eingefunden hatten.

Es war nur der Anfang. Das WEF versteht seine Grossveranstaltung als Seismograf für die Agenda des Jahres, und stimmt die Einschätzung, so bleibt nur die Erkenntnis: So viel Gutmenschentum war nie unter den globalen Konzernlenkern. Fast schon übermütig überboten sie sich im Wettbewerb: Wer löst am meisten Probleme des Planeten?

Alles überstrahlendes Thema war der Klimawandel, und nach Webers Startschuss wurde der Ruf nach sofortigem Handeln zum Mantra vieler Konzernlenker. Meist stiegen sie jedoch nach der Verkündung ihrer hehren Worte wieder zu ihren Chauffeuren in die abgedunkelten Limousinen und füllten die Bergluft mit Abgasen.

Die WEF-Organisatoren hatten die mehr als 2000 Teilnehmenden erstmals mit einem Rucksack aus Recycling-Material beglückt, der jedoch die Schnittigkeit der bisherigen Plastiktaschen vermissen liess. 1000 Milliarden Bäume, so die Ankündigung schon vor dem grossen Treffen, will das WEF pflanzen, und da wirkte die Mitteilung der «Zürich» fast kleinlich: Sie verteilte 15 000 strahlend blaue Wollmützen und versprach, für jede einen Baum zu pflanzen.

Werbung