Guten Tag,

Ein Quantum Hype

Quantentechnologie soll die IT revolutionieren. Die Versprechungen sind riesig, die Probleme ebenfalls.

Marc Kowalsky

Quantentechnologie: Die neue Rechnergeneration weckt riesige Erwartungen. Aber die technischen Probleme sind enorm.

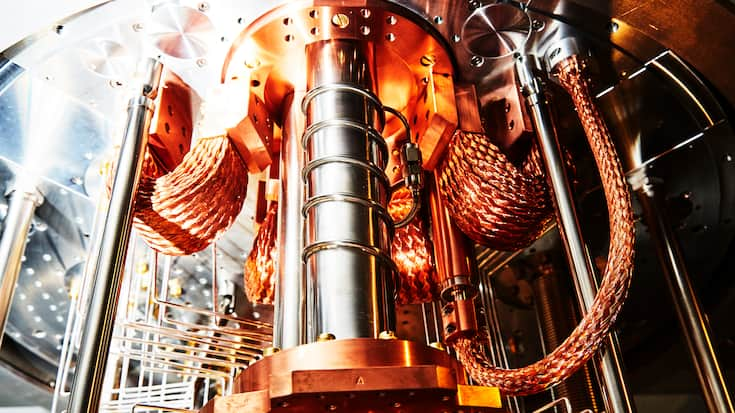

Amy LombardDas Gerät, von dem derzeit die Welt spricht, sieht spektakulär unspektakulär aus: Wie ein grosser Warmwasserboiler, der von einem Gerüst nach unten hängt, weiss lackiert mit schwarzen Griffen, um das Gehäuse abzunehmen. Dass hinter den runden Kunststoffpaneelen etwas Besonderes stecken könnte, verrät allenfalls ein Blick um die Ecke: Mit dem Gerüst verbunden ist eine ganze Wand an Computern, Messinstrumenten und Elektronikgeräten.

Denn der Wasserboiler ist in Wahrheit die momentan grösste Hoffnung der IT-Branche: ein Quantencomputer. «Das ist ein neues Paradigma», sagt Heike Riel, als IBM Fellow und Chefwissenschaftlerin im IBM-Forschungslabor in Rüschlikon ZH so etwas wie die oberste Autorität für das Gerät. «Die Quantentechnologie wird so viel verändern wie vor 70 Jahren die klassische Computertechnologie», sagt Professor Klaus Ensslin von der ETH Zürich. «Wir stehen am Anfang einer neuen Ära», sagt Jack Hidary, der bei Google für diese Technologie zuständig ist. «Quantencomputing wird das grosse Thema sein für die nächste Generation», sagt EU-Kommissar Thierry Breton. «Wäre ich jung, würde ich ein Quanten-Start-up gründen.»

Der heilige Gral der Computerwissenschaft

Keine Konferenz, vom WEF in Davos über das Worldwebforum in Zürich bis zum DLD-Kongress in München, kommt gegenwärtig am Thema Quantencomputing vorbei. Dabei war es jahrzehntelang ruhig um diese Technologie. Doch im vergangenen Oktober schreckte Google die Wissenschaft auf mit der Meldung, mit Hilfe eines Quantenrechners innerhalb von 200 Sekunden ein mathematisches Problem gelöst zu haben, für das ein herkömmlicher Supercomputer rund 10 000 Jahre benötigt hätte. Diese sogenannte Quantum Supremacy, die Quantenüberlegenheit, galt als der heilige Gral der Computerwissenschaft, ihr Erreichen als technologische Sensation.

Denn das ist das grosse Versprechen dieser Technologie: die Leistungsfähigkeit von Computern in Dimensionen zu katapultieren, in denen sich alles berechnen lässt, was mathematisch irgendwie darstellbar ist.

Werbung