Guten Tag,

Verwaiste Büros: Bedeutet Homeoffice das Ende der Unternehmenskultur?

Büros füllen sich kaum wieder. Viele Firmen entlassen ihre Angestellten in die Heimarbeit. Stirbt nun die viel beschworene Unternehmenskultur aus?

Bastian Heiniger

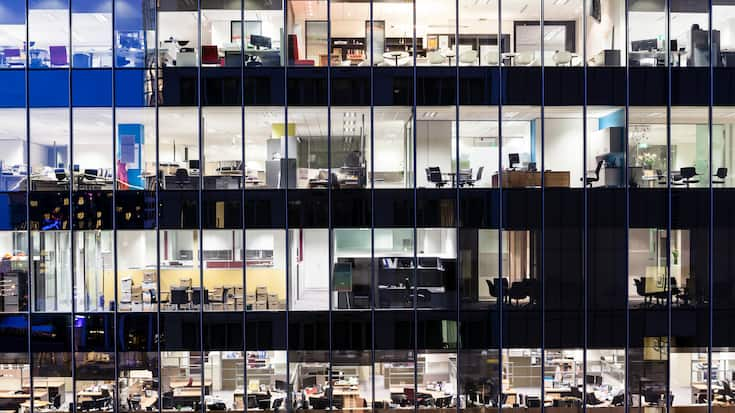

Viele Grossraumbüros stehen derzeit leer. Eine Trendumkehr zeichnet sich noch nicht ab.

Getty ImagesJürg Grossen kennt nichts anderes als Homeoffice. Zur Arbeit kann der Unternehmer und GLP-Präsident in den Finken. Einfach ein Stockwerk runter, dort befinden sich die Büros seiner Firma, dort hat er auch am Arbeitsplatz einen schönen Blick aufs schneebedeckte Balmhorn. Die rund 40 Angestellten der Elektroplan AG, sie kommen zu ihm nach Frutigen im Berner Oberland. Wobei das rapide abgenommen hat. Noch bevor der Bundesrat den Shutdown verkündete, beschied Grossen seinen Leuten, sie sollten vorerst zu Hause bleiben. Für die Installation im Heimbüro erhielten sie Unterstützung von den IT-Spezialisten, auf Wunsch kamen diese sogar vorbei. Homeoffice, das geht also auch in einem KMU. Und manches sogar besser. «Viele Abläufe sind effektiver geworden», sagt Grossen und spricht damit eine kollektive Erfahrung aus.

Konzentriertes Arbeiten, keine Staus und überfüllten Züge, keine unnötigen Meetings, keine Businesstrips, Konferenzen und kein anstrengendes Netzwerken an Cüpli-Treffs – Corona, ein Virus als Burn-out-Killer. Zumindest scheint ein Gros der Arbeitnehmenden so zu empfinden. Sie wollen gar nicht mehr zurück ins Büro. An den Ort, wo man sich ausgetauscht, Karriere gemacht und die Ellenbogen ausgefahren hatte. An den Ort, wo nun ein potenzieller Superspreader lauert – unter den Kollegen oder in Form der Klimaanlage über den Köpfen. Zusammengepfercht im Grossraumbüro? Unvorstellbar. Repräsentative Gebäude mit allerlei Schnickschnack zur Bespassung der Mitarbeiter? Locken niemanden mehr.

Mehr Home als Office?

Fast drei Viertel der Schweizer fühlen sich wohl im Homeoffice, sie wollen auch nach der Corona-Krise zu Hause arbeiten können. Das zeigt eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Arbeitnehmer schätzen die neu gewonnene Freiheit. Und für die Firmen sollte es möglich sein: Fast die Hälfte aller Jobs lassen sich hierzulande zu Hause erledigen, wie die University of Chicago herausgefunden hat. Einen höheren Wert erreicht nur Luxemburg.

Werbung