Guten Tag,

Buchvorabdruck

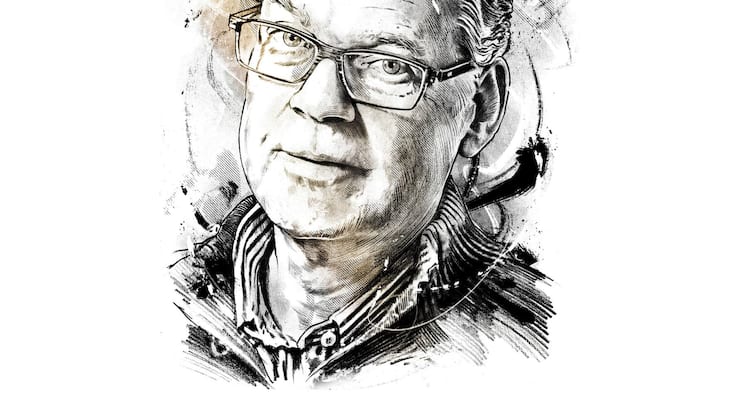

Urs Burkard über den Moment nach dem Sika-Finale: «Mir sind die Tränen gekommen»

Sika-Erbe Urs Burkard durchlitt eine extrem schmutzige Firmenschlacht. Wie glücklich ist er heute? Zweiter Teil des Buchvorabdrucks «Milliardäre».

Eigentlich hätte es ein Moment der Euphorie sein müssen. Doch es wurde ein Moment der Trauer. Der Schicksalstag war der 11. Mai 2018. Um fünf Uhr morgens unterschrieben die beteiligten Parteien die Verkaufsverträge, ganz regelkonform vor Börsenöffnung. Dann kam der grosse Moment: Die Baufirma Sika überwies die Summe von 3,2 Milliarden Franken an die fünf Geschwister des Burkard-Clans – auf einen Schlag, in bar. Selten ging eine grössere Summe in der Schweiz in einem Moment an Privatpersonen über.

Mehr als 600 Millionen davon landeten auf den verschiedenen Konten, die Urs Burkard bei Sika hatte deponieren lassen. «Das Geld ist da», kam als Bestätigung von den Banken. Und der freudige Bezieher? Ein Rausch an Glückshormonen? Die grosse Befreiung? «Mir sind die Tränen gekommen – aber nicht aus Freude, sondern aus Trauer. Ich habe mich gefragt: Habe ich mein Erbe verraten? Habe ich meine Seele verkauft?»

Über die Autoren

Werbung