Guten Tag,

Politische CEOs: Wie Firmenlenker zu Mahner und Meinungsmacher wurden

Schluss mit Schweigen: Firmenchefs positionieren sich heutzutage politisch. Doch die Risiken sind gross.

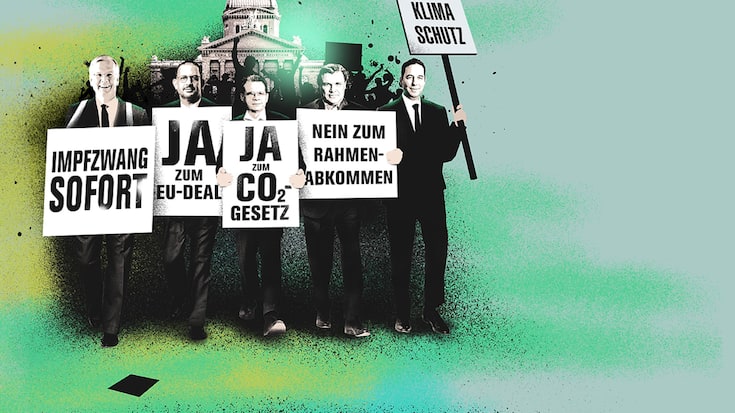

In der politischen Arena: Christoph Franz (Roche), Philipp Rickenbacher (Bär), Zeno Staub (Vontobel), Fredy Gantner (Partners Group), Christian Mumenthaler (Swiss Re).

Mario Wagner / 2 Agenten für BILANZAls politisch besonders interessiert ist Zeno Staub bislang nicht aufgefallen. Der 51-Jährige, seit zehn Jahren CEO des Zürcher Finanzhauses Vontobel, wählte zwar an der Uni in St. Gallen als Spezialisierung nicht die schnöde Betriebswirtschaft, sondern die höher fliegende Volkswirtschaft und gönnte sich auch ein Doktorat – hier konnte der Schnelldenker sein Faible für Modelle ausleben. Vor zwanzig Jahren ging es zu Vontobel. Erstmal Geld verdienen.

Jetzt äussert er sich plötzlich politisch. «CO2-Gesetz ja!», lautet der Aufruf, mit dem er sich in die Abstimmung vom 13. Juni zum Energiegesetz einmischt. Er ist nicht allein – die Mitstreiter aus dem CEO-Lager sind prominent: Swiss-Re-Chef Christian Mumenthaler, Axpo-Chef Christoph Brand oder Ikea-Schweiz-Chefin Jessica Anderen.

Zwar mag das Eintreten für das C02-Gesetz auf den ersten Blick kaum als waghalsige Positionierung erscheinen: Alle grossen Parteien waren dafür. Doch die SVP ist dagegen, und tatsächlich scheiterte das Gesetz an der Urne. Dass da so mancher Vontobel-Kunde aus der umworbenen Kaste der Multimillionäre, traditionell eher im rechtsbürgerlichen Lager verankert, aus Protest gegen die Positionierung des CEO sein Geld abzieht, nimmt Staub offenbar in Kauf. Gesinnung darf auch etwas kosten.

Werbung