Guten Tag,

Eine Technologie warnt vor sich selber

ChatGPT, selbstfahrende Autos, KI in der Medizin: Künstliche Intelligenz in unserem Alltag wirft viele rechtliche Fragen auf.

Ruth Brüderlin,

Monica Fahmy

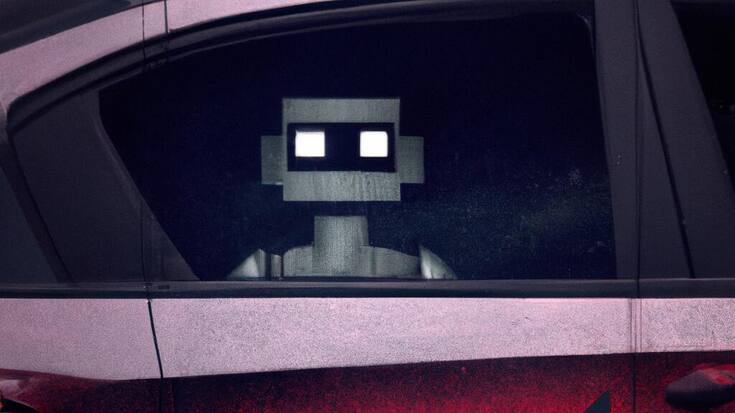

Der Einsatz von KI in Bereichen wie der Medizin oder Autoindustrie wirft neue Fragen bezüglich Haftung und Verantwortung auf.

Suse Heinz × DALL-E; die Illustrationen wurden von künstlicher Intelligenz anhand von Schlüsselbegriffen gezeichnetKünstliche Intelligenz (KI) fasziniert, erleichtert den Alltag und stellt die Menschheit zugleich vor komplexe rechtliche Herausforderungen. Sogar ChatGPT sieht das so, wie der demokratische US-Kongressabgeordnete Ted Lieu – einer von nur drei Abgeordneten mit einem Uni-Abschluss in Informatik – herausfand: In seinem im Januar 2023 in der «New York Times» publizierten Kommentar zum Thema «Zukunft mit KI» liess er ChatGPT den ersten Abschnitt schreiben. Darin beschreibt der Bot eine Welt, in der von lernfähigen Computern gesteuerte Waffen auf den Strassen in Umlauf sind, die selber entscheiden, wann sie feuern. Und auf wen. ChatGPT schreibt: «Die rasanten Fortschritte in der KI-Technologie haben deutlich gemacht, dass es jetzt an der Zeit ist zu handeln, um sicherzustellen, dass KI in einer Weise eingesetzt wird, die sicher, ethisch vertretbar und nützlich für die Gesellschaft ist.» Er sei von KI begeistert, schreibt Lieu: «Gleichzeitig macht mir KI Angst, vor allem KI, die nicht überwacht und reguliert wird.»

Klar ist: Es braucht Gesetze. Die Prozesse dafür in der Politik sind zäh und langwierig. Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz hingegen geht rasend schnell. Fragen nach Verantwortung und Haftung stellen sich bereits heute in verschiedenen Bereichen.

Wer ist haftbar bei Fehldiagnosen?

Beispielsweise im Gesundheitswesen. So hat die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration KI-Tools zugelassen unter anderem für die Diagnose von Schlaganfällen und Hirnblutungen, das Erkennen von Vorhofflimmern und die Interpretation von MRT-Bildern des Gehirns. Das birgt rechtliche Risiken, etwa zur Haftungsfrage bei einer Fehldiagnose. Oder zur Verantwortung, wenn künstliche Intelligenz eine unnütze oder gar schädliche Behandlung durchführt. Wer ist schuld? Die Herstellungsfirma der KI? Wenn ja, kann sie überhaupt zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie etwa ihren Sitz in einem Land hat, das einem Rechtshilfeersuchen der Schweiz nicht nachkommt? Haftet die Institution, die KI einsetzt, also beispielsweise das Spital? Und wer dort? Der IT-Verantwortliche, der die KI beschaffte? Das medizinische Personal, das sie einsetzte? Oder gar die KI selbst?

Werbung