Guten Tag,

Der ewige Schwan

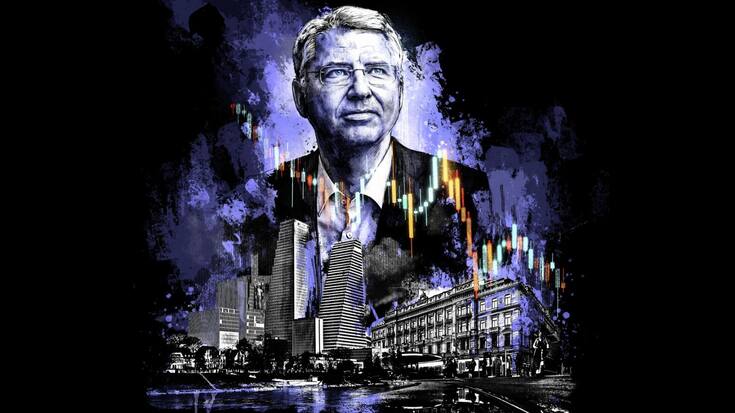

CS-Aus, Roche-Flaute: An Severin Schwan perlt alles ab.

Erik Nolmanns

Machtvoll: Severin Schwan ist seit Frühling 2023 Präsident des Pharmakonzerns Roche, den er vorher 15 Jahre als CEO geführt hatte. Zusätzlich war er von 2014 bis 2022 im Verwaltungsrat der CS.

kornel.ch für BILANZDas Jahr begann gut für Roche. Um 3,7 Prozent schoss der Kurs am ersten Handelstag in die Höhe. Balsam für die Seele auch von Severin Schwan, Präsident des gebeutelten Pharmakonzerns, der im vergangenen Jahr zu den grossen Verlierern an der Börse gehört hatte.

Männiglich hoffte, das könnte den Startschuss zur Wende anzeigen. Doch das Ganze entpuppte sich als Strohfeuer, angefacht von einer oft Anfang Jahr zu beobachtenden Marktdynamik, sich auf eher defensive Werte zu konzentrieren. Anschlusskäufe blieben aus, der Kurs dümpelt bereits wieder träge vor sich hin. Derweil konnte Lokalrivale Novartis den Schwung mitnehmen und mit einem Plus von über zehn Prozent weiter deutlich zulegen (Stand 22. Januar).

Bei Roche ist der Wurm drin, die Anleger haben sich vom Konzern abgewendet, geprägt von der Beobachtung, dass in den letzten drei Jahren viele Medikamente gefloppt sind, und dies oft in später Phase der Entwicklung und zum Teil nach milliardenhohen Investitionen. Das Warten auf einen aufsehenerregenden Erfolg, der den Konzern revitalisieren könnte, geht weiter.

Werbung