Guten Tag,

CS-Übernahme durch die UBS bereits im November 2022 geplant

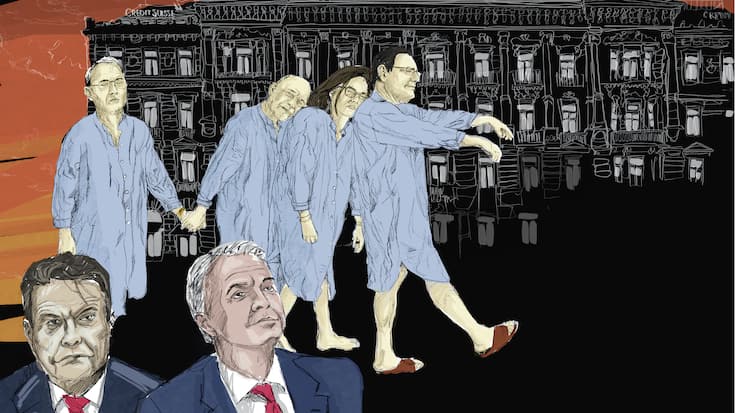

Die Verantwortlichen des CS-Debakels taumelten in die Krise. Ab Mitte November bereiteten sie die UBS-Lösung vor – als Notfallszenario.

Die Krisenmanager: Prinzip Hoffnung: Axel Lehmann (CS), Ueli Maurer (Bundesrat), Marlene Amstad (Finma) und Thomas Jordan (Nationalbank; oben v.l.). Teilnehmende Beobachter: Colm Kelleher und Sergio Ermotti (UBS; unten v.l.).

Illustration: Anselm M. Hirschhäuser / Kombinatrotweiss für BILANZDie neue Führung unter Axel Lehmann und Ulrich Körner arbeitete fieberhaft an dem neuen Plan. Doch schon die Ankündigung entpuppte sich als strategischer Fehler: Für den rund um die Uhr nach neuen Reizen gierenden globalen Newsfluss war die angekündigte Zeitspanne viel zu lang. Drei Monate – im Social-Media-Zeitalter eine Ewigkeit. Die Chefs, so sollte sich zeigen, hatten sich selbst eine Falle gestellt.

Nach Körners Antritt Ende Juli 2022 häuften sich zwangsläufig die Anfragen der internationalen Leitmedien, von Bloomberg bis zum «Wall Street Journal». Doch der neue Chef lehnte alles ab. Sein einziger Medienauftritt war ein kurzes Gespräch, das er BILANZ gewährte, mit späterem Fototermin. In dem Porträt erfuhr die Leserschaft Persönliches: Er stammte aus einer wohlhabenden deutschen Ärztefamilie, hatte mit dem Eliteinternat Zuoz, der Hochschule St. Gallen und McKinsey einen sehr traditionellen Karrierepfad eingeschlagen, bestritt gerne Rallyes mit eigenen Oldtimer-Preziosen und ging in Österreich in seinem eigenen Wald jagen. So viel Information musste erst mal reichen.

Doch die Märkte zu beruhigen, Goodwill in den internationalen Finanzmedien für schlechte Zeiten zu schaffen – all das stand nicht auf der Agenda. Körner durchlief auch ein Medientraining und trat später durchaus passabel bei den grossen Finanzmedien wie CNBC auf. Doch am Anfang war er komplett abgetaucht. Dass da Zeit blieb für eine Klage gegen das Zürcher Finanzportal «Inside Paradeplatz», war schon fast bizarr.

Besonders die Verhandlungen mit der Finma verliefen zäh. Die Aufseher zählten es nicht zu ihren Aufgaben, die Strategien der von ihr überwachten Banken festzulegen. Die Pläne, die die CS vorlegte, klopften die Kontrolleure vor allem in Hinblick auf zwei Kennziffern ab: Kapital und Liquidität.

Werbung