Guten Tag,

Strom

Axpo, BKW und Co.: Die Gefahr einer Versorgungskrise bleibt bestehen

Axpo, BKW und Alpiq geht es wieder gut. Trotzdem schlittert die Schweiz in eine Versorgungskrise.

Bastian Heiniger

Wie ein Fussballtrainer nach einem erkämpften Sieg: Gelöst und entschlossen tritt Suzanne Thoma Ende Oktober vor die Anleger und kündigt am ersten Investorentag seit 15 Jahren eine neue Ära für den Berner Stromkonzern BKW an.Vorbei die Schwächephase im letzten Jahrzehnt, in der die BKW ernsthaft taumelte und der Unternehmenswert unter die Marke von zwei Milliarden Franken fiel. Vorbei die Zeit der gigantischen Abschreiber, des dringend nötigen Strategiewechsels und der atomaren Stilllegung in Mühleberg.

Die Devise lautet nicht mehr Abbau und Erholung. Jetzt ist Wachstum angesagt. «Die BKW verdient wieder Geld mit Strom», schwärmt Thoma. Dank der erfolgreichen Transformation stehe das Unternehmen stabil da. Das ermögliche nun eine Wachstumsstrategie. Es sind neue Töne in einer Branche, die sich mit dem geplanten Ausstieg aus der Kernkraft zwangsläufig wandeln muss.

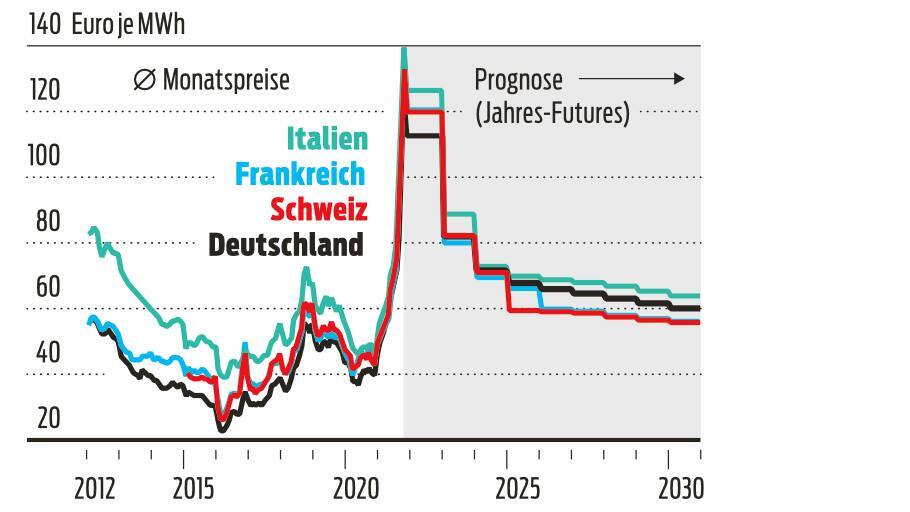

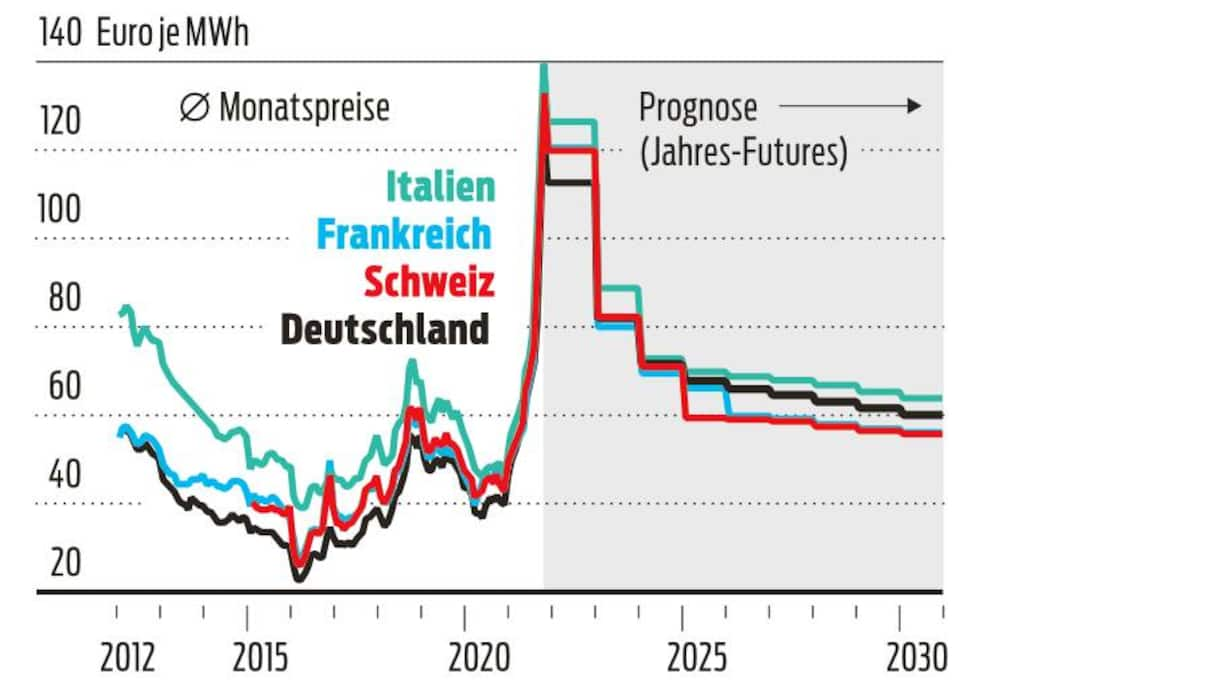

Zu verdanken ist die aufgeflammte Zuversicht nicht nur den rekordhohen Strompreisen (siehe «Strompreis-Entwicklung» unten). Die BKW profitiert vom europaweit anziehenden Strombedarf und der anhaltenden Baulust, dank der Thoma mehr Aufträge für die Gebäudesparte erwartet. Mindestens eine halbe Milliarde Franken aus der Firmenkasse will sie für Zukäufe und den Ausbau im Energie- und Dienstleistungsgeschäft investieren.

Die Devise lautet nicht mehr Abbau und Erholung. Jetzt ist Wachstum angesagt. «Die BKW verdient wieder Geld mit Strom», schwärmt Thoma. Dank der erfolgreichen Transformation stehe das Unternehmen stabil da. Das ermögliche nun eine Wachstumsstrategie. Es sind neue Töne in einer Branche, die sich mit dem geplanten Ausstieg aus der Kernkraft zwangsläufig wandeln muss.

Zu verdanken ist die aufgeflammte Zuversicht nicht nur den rekordhohen Strompreisen (siehe «Strompreis-Entwicklung» unten). Die BKW profitiert vom europaweit anziehenden Strombedarf und der anhaltenden Baulust, dank der Thoma mehr Aufträge für die Gebäudesparte erwartet. Mindestens eine halbe Milliarde Franken aus der Firmenkasse will sie für Zukäufe und den Ausbau im Energie- und Dienstleistungsgeschäft investieren.

Strompreis-Entiwcklung

Die aktuell explodierten Strompreise sollten sich in den kommenden Jahren wieder etwas normalisieren.

Werbung