Guten Tag,

So sieht die Zukunft von Rolex aus

Jean-Frédéric Dufour hat Rolex in seinen ersten zehn Jahren als Chef in eine eigene Liga geführt. Jetzt beginnt der schwierige Teil.

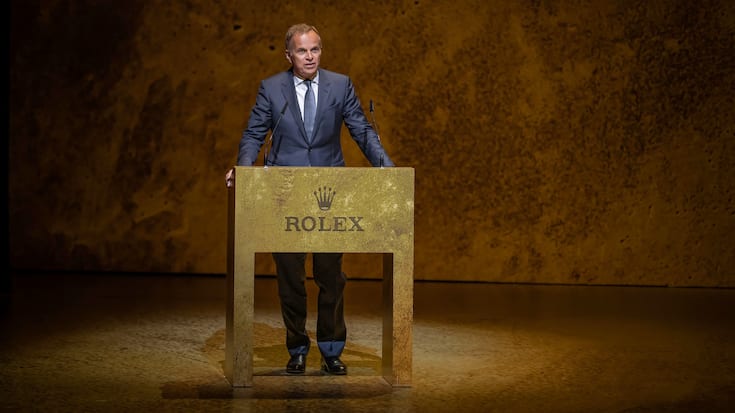

Rolex-Chef Jean-Frédéric Dufour: Bis 2035 kann der Uhrenhersteller zu einem Giganten mit 20 Milliarden Franken Umsatz wachsen.

©Rolex/Nick HarveyFast scheint es, als wäre Jean-Frédéric Dufour unfehlbar. Seit er am 15. Juni 2015 die Führung von Rolex übernommen hat – also vor genau zehn Jahren – hat er – immer gemäss den Schätzungen von Morgan Stanley – den Umsatz fast verdreifacht, die Absatzmenge um gut 50 Prozent erhöht, die Durchschnittspreise um mehr als 30 Prozent. Er hat die Krone des weltweit grössten Uhrenherstellers zurück in die Schweiz geholt, nachdem dieser Stolz der helvetischen Horlogerie während Jahren dem amerikanischen Konzern Apple gehörte. Und er hat sich – in einer strategischen Kehrtwende, die vor ihm keiner gewagt hätte – den grössten Rolex-Händler der Welt, Bucherer, in einem 4-Milliarden-Franken-Megadeal einverleibt.

Doch niemand weiss besser als Dufour selbst, dass von Unfehlbarkeit keine Rede sein kann. Im Gegensatz zu den meisten Amtskollegen in der Uhrenindustrie ist sich «JFD» – wie er im verschwiegenen Genfer Konzern gern abgekürzt wird – bewusst, dass er zwar der führenden Marke der weltweiten Uhrenindustrie vorsteht, die Zukunft der Branche aber keineswegs vorbestimmt ist: «Die Konkurrenz um das Handgelenk ist gross», sagte Dufour vor einem Jahr der NZZ. Es gebe Fitnesstracker, Smartwatches, Armreife. «Es überrascht mich jedes Mal, wenn Kollegen von mir sagen: Die Leute werden immer Uhren tragen. Das ist nicht gottgegeben, es ist eine fragile Branche, der wir Sorge tragen müssen.»

Einzigartige Dominanz im Luxusgeschäft

Es sind Worte, die bis heute nachhallen. Kluge Worte von einem Firmenlenker, der sich nicht in Demut üben müsste. Er hat im ersten Jahrzehnt seines Wirkens die stärksten Rivalen richtiggehend stehen gelassen, die teilweise schneller wachsenden Konkurrenten auf Distanz gehalten, seine Marktanteile kontinuierlich ausgebaut. Rolex war schon vor zehn Jahren eine Klasse für sich; heute spielt die Marke in einer eigenen Liga.

Marcel Speiser

Werbung